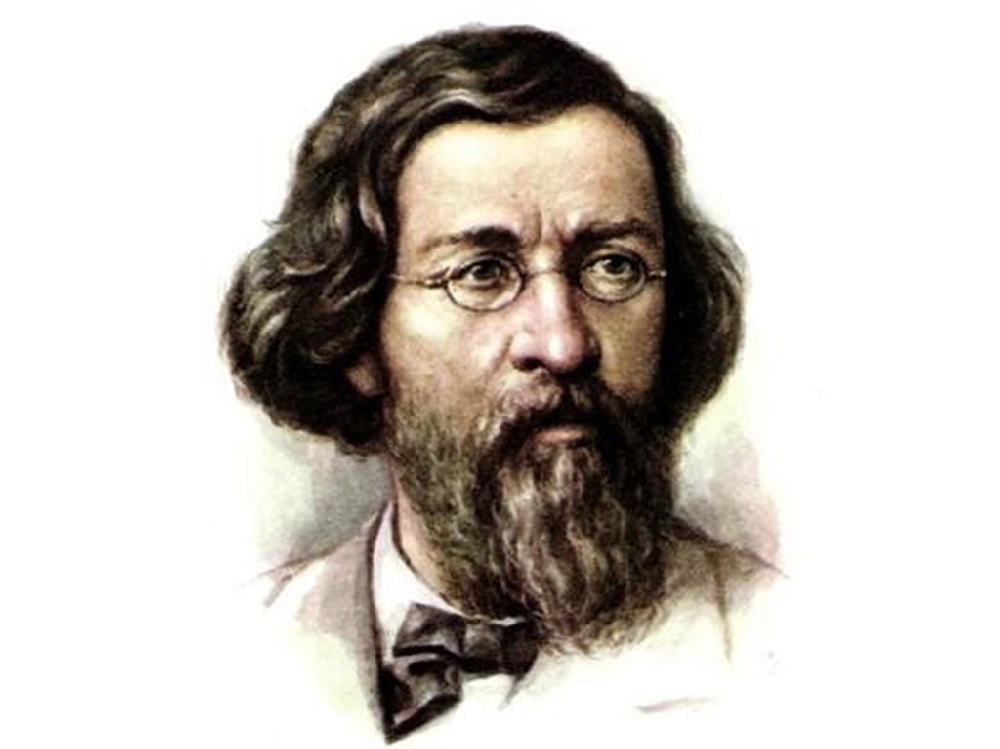

Жизнь писателя Николая Чернышевского была непростой. Будучи не только мастером пера, но и философом, он разделял умеренные революционные взгляды и верил в демократическую революцию, за что и преследовался властями. В итоге он поплатился жизнью за твёрдость своих убеждений, но так и не сдался, до последнего оставаясь верным своим принципам. Вся жизнь Чернышевского была проникнута идеей борьбы за интересы народа, за освобождение трудящихся от угнетения. Он горел священной ненавистью к порабощению человека человеком и страстно мечтал о счастливом будущем для всех людей. Более того, Николай Гаврилович был один из первых в России, кто настаивал на скорейшем решении «женского вопроса». Он активно добивался предоставления женщинам свобод наряду с мужчинами. Сам Н.Г. Чернышевский писал: "Содействовать славе непреходящей, а вечной своего Отечества и благу человечества - что может быть выше и вожделеннее этого."

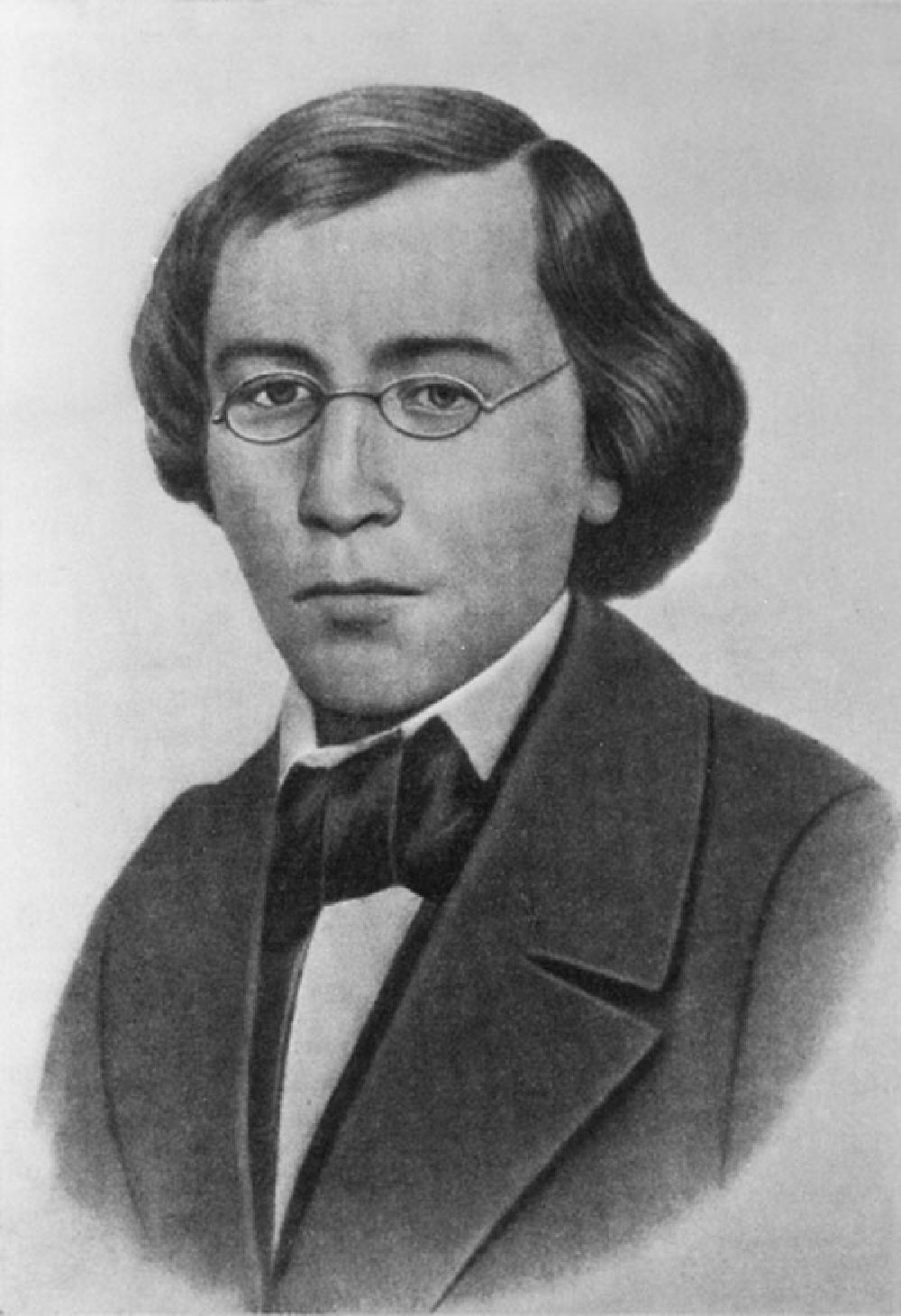

Ранние годы

До 14-летнего возраста будущий писатель учился дома под руководством отца, многосторонне образованного и очень религиозного человека, и двоюродной сестры, Л. Н. Пыпиной. Архиепископ Никанор (Бровкович) указывал, что позже к нему был приставлен гувернёр-француз, которому «в Саратове и приписывали первоначальное направление юного Чернышевского». Способный от природы, с острой памятью и впечатлительным, пылким умом, жадно поглощавшим не только школьное, но и всякое знание, мальчик учился отлично. В восемь лет он уже знал латынь и греческий, а в десять – французский, немецкий, арабский. Интересовал его и татарский язык. И, чтобы утвердить свои знания, мальчик часто останавливал прохожих татар и говорил с ними на их родном наречии. Самому Николаю Гавриловичу запомнилась «трудовая атмосфера» семьи, где все «старшие были заняты полезным делом с утра до ночи». Впоследствии Чернышевский отмечал, какое огромное влияние оказала на него семья: «...вырастая... я привык видеть людей, поступающих, говорящих, думающих сообразно с действительной жизнью». В 1843 году пятнадцатилетний Чернышевский поступил в Саратовскую духовную семинарию.

Годы учебы в Саратовской духовной семинарии

Отец Гавриил Иванович Чернышевский с 1828 по 1843 год работал в духовной консистории. 18 ноября 1843 года он "был уволен от присутствования в Саратовской духовной консистории". Это увольнение сыграло большую роль в жизни Чернышевского, при обсуждении на семейном совете, где дальше учиться Николеньке: в духовной академии или университете. После того, как он проучился в духовной семинарии три года, его родители пришли к выводу, что серьезного образования сыну здесь не получить, в 1846 году он оставил семинарию. Было решено дальнейшее образование будет не духовное, а гражданское и поэтому в 1846 году Николай Чернышевский уезжает в Санкт-Петербург и поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета.

Учеба в Петербургском университете

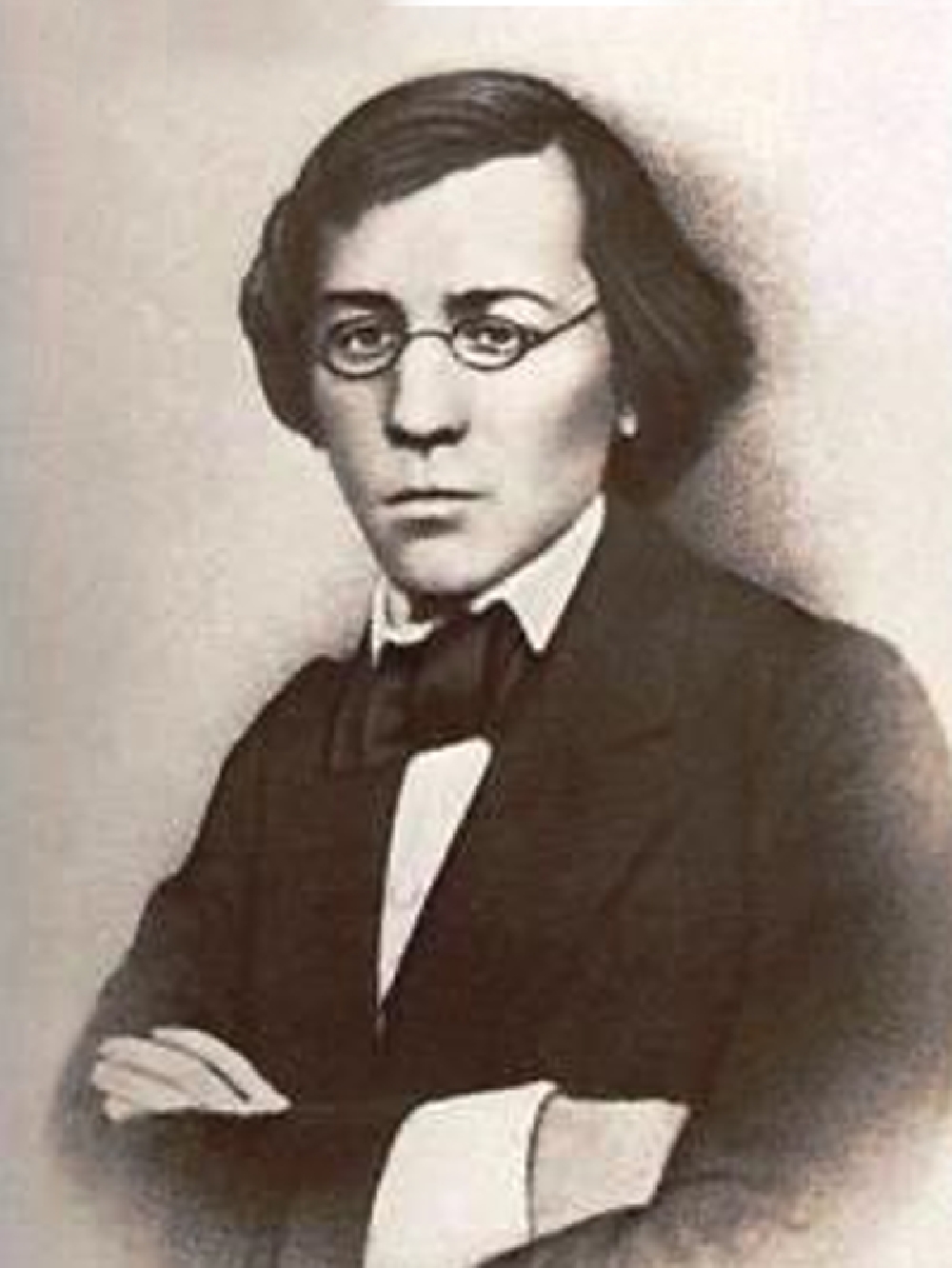

Именно в этот период формируются революционные политические и социальные взгляды Чернышевского: увлечение материализмом и прогрессивной западноевропейской философией, концепция "разумного эгоизма", идея отмены крепостного права с передачей земель в общинное владение, критика идеалистических воззрений, либеральной, христианской и буржуазной морали. А не было бы увольнения отца, может и не узнали бы никогда широкие массы про существование Николая Чернышевского. В период обучения в университете Чернышевский увлекся чтением трудов античных философов и мыслителей французского и английского материализма XVII—XVIII веков, трудов естествоиспытателей — Ньютона, Лапласа, Лаланда и других идей социалистов-утопистов, классиков домарксистской политэкономии, сочинений Гегеля и в особенности антропологического материализма Фейербаха. Как публицист он вдохновлялся текстами Виссариона Белинского и Александра Герцена. Чтение серьезных книг не прошло для него бесследно, вскоре Николай Гаврилович и сам взялся за перо и начал писать свои первые художественные произведения. Окончив университетский курс в 1850 году, молодой кандидат наук получил распределение в Саратовскую гимназию.

Преподавание в Саратовской гимназии

Будучи на тот момент уже революционно настроенным молодым человеком и имея по долгу службы собственную аудиторию, Чернышевский тогда не преминул воспользоваться возможностью поделиться со своими подопечными радикальными для того времени идеями. Усилия молодого учителя не пропали даром. В 60 — 70-х годах около 30 учеников Чернышевского участвовали в деятельности нелегальных обществ и кружков. А уроженец Аткарского уезда Саратовской губернии, бывший ученик гимназии Дмитрий Каракозов совершил 4 апреля 1866 года неудачное покушение на Александра П. Его также связали с Чернышевским. Однако во время следствия выяснилось, что в бытность Чернышевского в гимназии Каракозов учился в I классе. Вокруг Чернышевского сложился небольшой кружок прогрессивной саратовской интеллигенции. Среди них были историк, профессор Киевского университета Н. И. Костомаров, сосланный в Саратов за участие в тайном обществе, поэтесса, собирательница народных песен А. Н. Пасхалова, учитель гимназии Е. А. Белов. Этот кружок, со временем расширившийся, чутко реагировал на политические события в стране.

Женитьба и переезд в Петербург

Высочайшим приказом 24 января 1854 года Чернышевский был определён учителем во Второй кадетский корпус. Будущий писатель зарекомендовал себя прекрасным преподавателем, но пребывание его в корпусе оказалось недолгим. После конфликта с офицером Чернышевский был вынужден подать в отставку. Переехав в 1853 году в Северную столицу, Чернышевский публиковал небольшие статьи в «Санкт-Петербургских ведомостях» и «Отечественных записках». Через год, окончательно покончив с карьерой учителя, Чернышевский пришел в «Современник» и уже в 1855-м стал фактически руководить журналом наряду с Некрасовым.

Работа в «Современнике»

В 1860-м в свет выходит главный философский труд Чернышевского «Антропологический примат в философии», а год спустя, после оглашения Манифеста об отмене крепостного права, автор выступает с целым рядом статей, критикующих реформу. Формально не являясь членом кружка «Земля и воля», Чернышевский тем не менее стал его идейным вдохновителем и попал под тайный надзор полиции. Чернышевский становится самым смелым борцом за освобождение крестьян, самым грозным противником царя и помещиков. Он требует не только освобождения крестьянских душ, но освобождения крестьян с землей за счет помещичьих угодий. В мае 1862 года «Современник» закрыли на восемь месяцев «за вредное направление», а в июне под арест попал сам Николай Чернышевский. Положение литератора ухудшило письмо Герцена к революционеру и публицисту Николаю Серно-Соловьевичу, в котором первый заявлял о своей готовности издавать журнал за границей. Чернышевского обвинили в связях с революционной эмиграцией и заключили в Петропавловскую крепость.

Арест и следствие

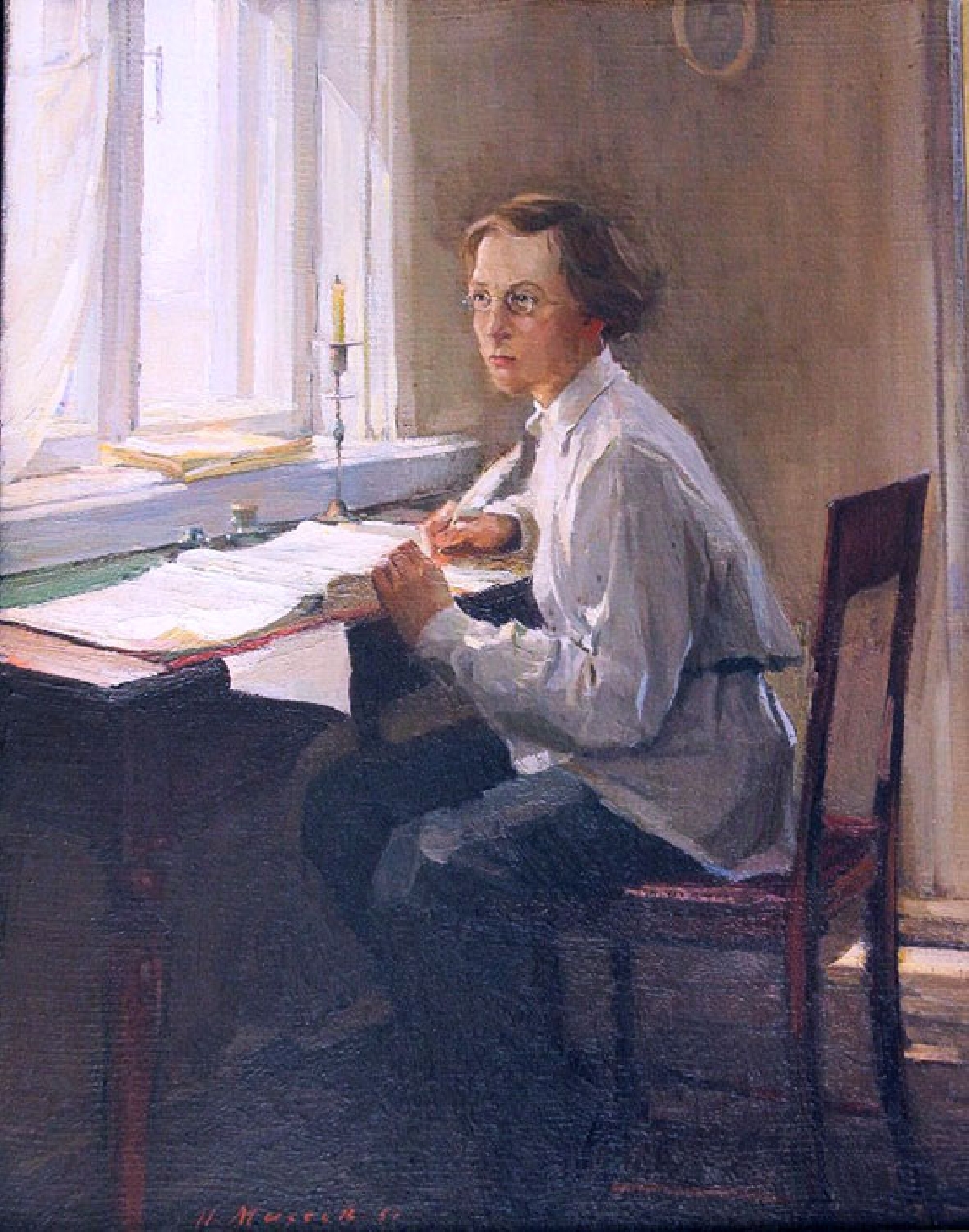

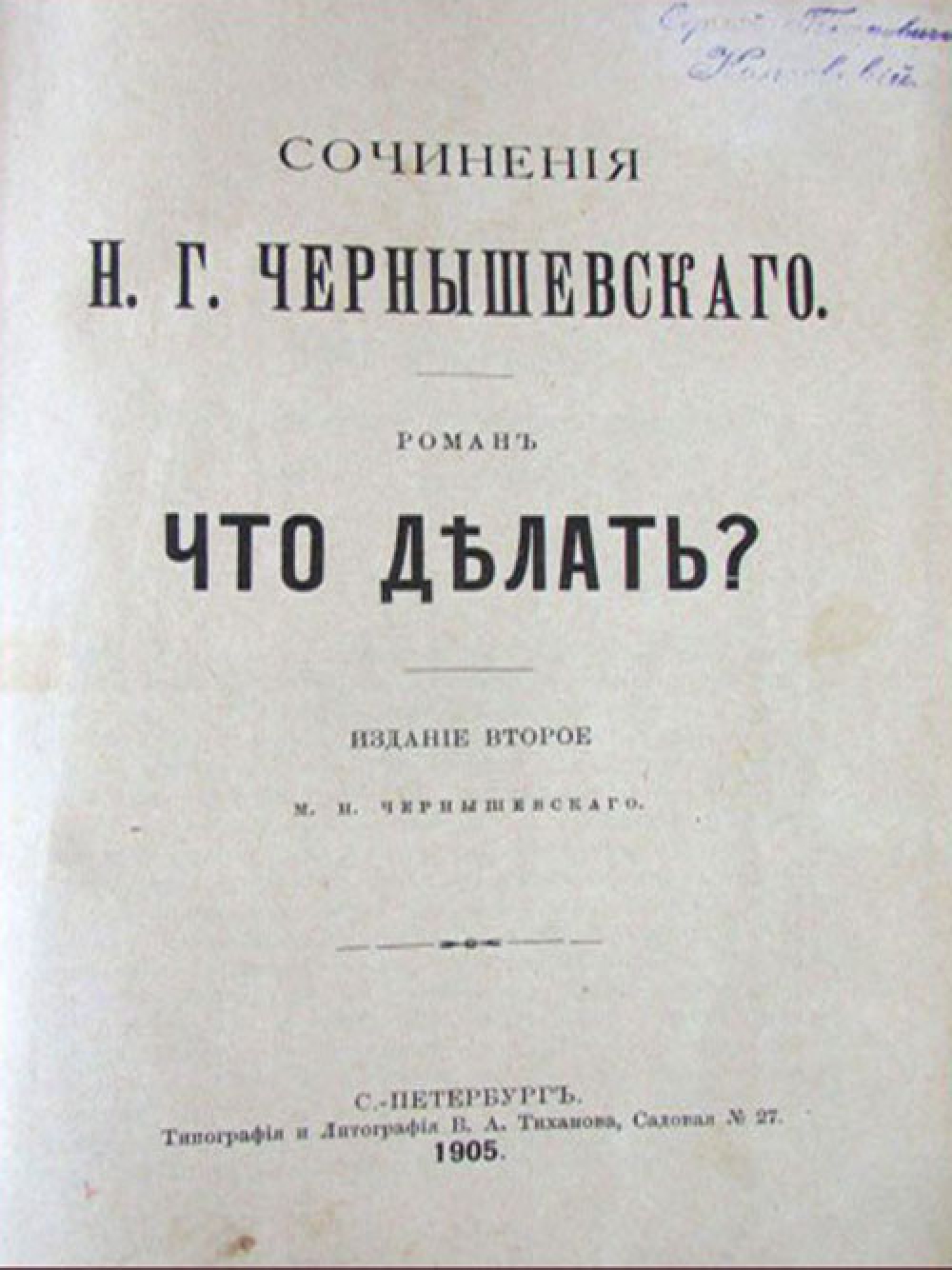

Следствие продолжалось около полутора лет. Чернышевский вёл упорную борьбу со следственной комиссией. В виде протеста против незаконных действий следственной комиссии Чернышевский объявил голодовку, которая продолжалась девять дней. Вместе с тем Чернышевский продолжал работать и в тюрьме. За 678 суток ареста Чернышевский написал текстовых материалов в объёме не менее 200 авторских листов. В 1863 году в возобновлённом журнале «Современник» был напечатан роман «Что делать?», написанный Чернышевским, находившимся под арестом в Петропавловской крепости. Чернышевский писал роман, находясь в одиночной камере Алексеевского равелина Петропавловской крепости, с 14 декабря 1862 по 4 апреля 1863 года. Роман был написан отчасти в ответ на произведение Ивана Тургенева «Отцы и дети». "Что делать, – спрашивал Чернышевский, – когда народ твой несчастен и живет в нищете и рабстве?" И он отвечал: "Поднимайтесь из вашей трущобы, друзья моя, поднимайтесь, это не так трудно!" Следственная комиссия, а вслед за ней и цензоры увидели в романе лишь любовную линию и дали разрешение к печати. Перед публикацией Некрасов, везя рукопись в типографию Вульфа, потерял её. Это был единственный экземпляр. Вероятно, роман погиб бы, но, благодаря своевременно данному газетному объявлению, рукопись была найдена и возвращена Некрасову. Публикация вызвала раздражение. Ответственного цензора Бекетова отстранили от должности. Номера «Современника», в которых печатался роман «Что делать?», оказались под запретом. Однако текст романа в рукописных копиях разошёлся по стране и вызвал массу подражаний.

Каторга и ссылка

Примерно в это время Чернышевский пишет роман «Старина», о предреформенной России. Роман был закончен, рукопись отправлена А. Н. Пыпину в 1866 году. Рукопись была уничтожена Пыпиным, опасавшимся полицейского обыска. В Александровском заводе в 1867—1870 годы Чернышевский работал над романом «Пролог» — вторую часть задуманной им трилогии. Чернышевский придавал большое значение этому роману. Он настойчиво требовал от Пыпина опубликовать текст в России и за границей: Прошу напечатать, сколько возможно по цензурным условиям. Если уцелеет хоть половина, и то хорошо. Пыпин не стал печатать роман, сочтя его политически несвоевременным и литературно беспомощным. В 1871 году у Чернышевского кончился официально установленный срок каторжных работ, он находился в это время в Александровском Заводе. После этого в 1871 году под конвоем жандармов Чернышевский был отправлен из Александровского Завода в Вилюйск. В 1874 году ему официально предложено освобождение, но он отказывается подать прошение о помиловании. В Александровском Заводе по сей день сохранился дом-музей Н. Г. Чернышевского — дом, в котором он жил. В 1871 и 1875 были сделаны неудачные попытки освобождения Чернышевского из ссылки. В 1883 году ему дозволено вернуться в европейскую часть России, в Астрахань. В Астрахани он пробыл пять с половиной лет. Его сын Михаил Чернышевский пытался добиться перевода отца в Петербург или Москву, где ему было бы проще заниматься литературным трудом, но его прошения успеха не имели.

Последние годы и смерть

Н.Г. Чернышевский прожил в Саратове только четыре месяца. На его здоровье не могли не сказаться резкая перемена климата и напряженная работа. В сентябре Чернышевский ощутил упадок сил, стал жаловаться на головные боли, принимал хину для предупреждения лихорадки, которой заболел еще в Астрахани. 14 октября произошел роковой приступ болезни, а 17 (29) октября 1889 года Н. Г. Чернышевский скончался от кровоизлияния в мозг. Хотя о смерти Чернышевского было запрещено сообщать, весть эта разнеслась по России. Семья покойного получила множество телеграмм и писем с выражением соболезнования об утрате. Похороны Чернышевского превратились в многолюдную демонстрацию. После смерти в 1889 году писатель был похоронен в одном склепе с родителями. Склеп находился рядом с Кладбищенским храмом в честь Воскресения Христова на Воскресенском кладбище. На его могиле, по традиции тех лет, был установлен в 1891 году памятник-часовенка ((автор Ф.Г.Беренштам). В советское время в 30-х годах, был снесен кладбищенский храм в честь Воскресения Христова, возле которого находилась могила Н.Г.Чернышевского. А вместо часовни на могиле (точнее возле неё, на месте алтаря разрушенной Воскресенской церкви) к 50-летию со дня смерти Чернышевского 30 октября 1939 года был установлен памятник у могилы Н.Г.Чернышевского работы архитектора М. В. Крестина и известного саратовского скульптора П. Ф. Дундука. Выполнен памятник в виде арки из красного камня и чёрного обелиска с барельефным портретом Чернышевского под её сводами. Внутри арки на белой плите выбиты слова: "Я хорошо служил своей Родине и имею право на признательность ее". А часовня ныне находится во дворе дома- музея Н.Г.Чернышевского.

Память о Н.Г.Чернышевском

В честь революционера демократа, ученого, писателя Николая Гавриловича Чернышевского в Саратове назван бывший Императорский Николаевский университет. В октябре 1923 года университет был переименован в Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского. Есть памятник Н. Г. Чернышевскому и на территории университета. Бюст Чернышевского в СГУ, в прошлом дважды менявший своё место расположения, сегодня украшает Актовую площадь СГУ за X корпусом (угол Московской и Астраханской улиц). Это второй в Саратове памятник Н. Г. Чернышевскому, он был установлен к 18-летию Октябрьской революии в 1935 году Саратовским государственным университетом. В честь Н.Г.Чернышевского названа одна из самых больших и широких улиц Саратова, улица на которой располагалась усадьба Чернышевских в которой теперь расположен Музей-усадьба Н. Г. Чернышевского. Имя писателя носит площадь в центре города рядом с парком Липки, так любимым им, и рядом с Саратовской консерваторией. Барельефный портрет Чернышевского является частью композиции диорамы "Саратов вчера, сегодня, завтра" на площади Чернышевского. Мемориальные доски установлены на зданиях бывших духовной семинарии (улица Челюскинцев) и 1-й мужской гимназии (улица Некрасова), в которых учился и работал будущий писатель. В честь писателя назван ряд улиц, площадей и переулков во многих городах бывшего СССР, включая Саратов, Санкт-Петербург, Астрахань, Иркутск, Усолье-Сибирское где жил и бывал писатель. Посёлок городского типа Чернышевский, расположенный на реке Вилюй выше по течению от Вилюйска — места ссылки писателя. Имеются памятники в Санкт-Петербурге, Вилюйске и посёлке Чернышевский. В Москве памятник Чернышевскому установлен в 1988 году в сквере рядом с улицей, носившей его имя (в 1992 ей вернули дореволюционное название Покровка). Проект разработали скульптор Ю. Г. Нерода и архитектор В. А. Петербуржцев. Чернышевский сидит в крылатке на скамье, за его спиной находится гранитная стена с вмонтированными «причальными кольцами», символизирующими кандалы. Также имя Н. Г. Чернышевского носят:

В Санкт-Петербурге: станция метро, проспект и площадь, а также сад.

Борисоглебский муниципальный драматический театр имени Н. Г. Чернышевского.

Вилюйское педагогическое училище.

В Якутске улица имени Н. Г. Чернышевского.

Забайкальский государственный университет.

Музеи имени Н. Г. Чернышевского работают в Саратове, Вилюйске, а также в селе Александровский Завод.

Влияние Чернышевского на историю

Е. Н. Водовозова вспоминала: В настоящее время трудно представить себе, какое огромное влияние имел роман на своих современников. Его обсуждали не только в собраниях, специально для этой цели устраиваемых, но редкая вечеринка обходилась без споров и толков о тех и других вопросах, в нем затронутых.

В. И. Ленин: Роман «Что делать?» меня всего глубоко перепахал. Это вещь, которая даёт заряд на всю жизнь.

П. А. Кропоткин: Для русской молодёжи того времени она [книга «Что делать?»] была своего рода откровением и превратилась в программу, сделалась своего рода знаменем.

Г. В. Плеханов отмечал: «моё собственное умственное развитие совершилось под огромнейшим влиянием Чернышевского, разбор взглядов которого был целым событием в моей литературной жизни».

Писатель В. А. Гиляровский после прочтения «Что делать?» сбежал из дома на Волгу — в бурлаки.

“Нравственное качество его души было испытано великим испытанием и оказалось полновесным, — отозвался о Чернышевском далекий от его воззрений религиозный мыслитель и поэт Владимир Соловьев. — Над развалинами беспощадно разбитого существования встает тихий, грустный и благородный образ мудрого и справедливого человека”…

Чернышевский как революционный идеолог и романист упоминается в высказываниях Ф. Энгельса, А. Бебеля, Х. Ботева и других исторических личностей. Карл Маркс писал в Послесловии к второму изданию «Капитала»: ...банкротство «буржуазной» политической экономии, как мастерски выяснил уже в своих «Очерках политической экономии по Миллю» великий русский ученый и критик Н. Чернышевский.

В СССР Чернышевский стал культовой фигурой истории революционной борьбы в связи с крайне восторженными высказываниями В. И. Ленина о романе «Что делать?». Приведем слова В.И.Ленина: "Чернышевский был революционным демократом, он умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе, проводя через препоны и рогатки цензуры идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей".

Познавательный и активный туризм

Познавательный и активный туризм Отдых на природе

Отдых на природе Сбор грибов и ягод

Сбор грибов и ягод  Рыбалка и охота

Рыбалка и охота  Путеводители

Путеводители Городской туризм и отдых

Городской туризм и отдых Туристические карты

Туристические карты  Саратов и судьбы

Саратов и судьбы Новости туризма

Новости туризма Праздники и народные приметы

Праздники и народные приметы