Коростель, или дергач (лат. Crex crex) — небольшая птица семейства пастушковых. Редкий гнездящийся вид Саратовской области. Распространение коростеля на территории Саратовской области характеризуется мозаичностью, плотность населения вида повсеместно крайне низка. Наиболее стабильные гнездовые популяции этих птиц известны для долины верхней зоны Волгоградского водохранилища. Катастрофическое снижение численности, затронувшее популяции в пределах всего ареала вида в 1970-1980-е гг., привело к сокращению распространения коростеля и в Саратовской области. Вид исчез из многих мест прежнего обитания, особенно наглядно проявились эти процессы в отношении заволжских популяций. В настоящее время приводится в числе редких видов птиц Приерусланской степи, известны его встречи в пойме р. Б. Иргиз и др. Современная численность птиц, обитающих в Саратовской области в весенне-летний период составляет около 200 особей. Обилие птиц незначительно варьирует по сезонам и снижается лишь в годы, характеризующиеся более длительным паводком. Более половины популяции размножается на территории России.

Мелкий представитель пастушковых с более массивным, чем у водяного пастушка, телосложением. Отличается желтовато-бурым с чёрными пятнами оперением, каштановыми крыльями, особенно выделяющимися в полёте, коротким клювом и покрытыми белыми и бурыми поперечными полосами боками. Полового диморфизма нет. Размерами сравним с дроздом или перепёлкой, телосложением несколько напоминает подросшего цыплёнка домашней курицы, длиной 22-25 см и весом около 150 г. Размером и телосложением напоминает погоныша (Porzana porzana) — таким же округлым, слегка сплющенным с боков телом, вытяннутой шеей и круглой головой; однако от последнего выделяется заметно более коротким клювом. Подбородок и передняя часть шеи светло-серые. Клюв короткий, крепкий, красновато-бурого цвета. Радужная оболочка глаз орехового цвета либо бурая. Хвост очень короткий. Ноги буроватые.

Брачная песня самца – однообразные парные скрипучие звуки, очень громкие. Изобразить их можно как "дрр-дрр, дрр-дрр...", или, более образно, – "дёрг-дёрг", за что коростеля зовут еще и дергачом. Еще более звукоподражательно латинское название: "крэкс-крэкс". У некоторых самцов паузы между криками одинаковы, так что слышится равномерное "дрр-дрр-дрр-дрр...". Свои крики в предгнездовое и гнездовое время коростель повторяет бесконечное число раз ночи напролет, меньше – в светлое время суток. Кроме этого у коростелей много других, негромких звуков, используемых для общения в густой траве.

Голос резкий и очень громкий (в хорошую погоду слышный на расстояние более километра) — громкое скрипучее «крэк-крэк», напоминающее треск деревянной палочки по зубьям гребня. Кричит главным образом в сумерки и ночью, и только в брачный период — весной и в первую половину лета. Во время крика вытягивает шею и периодически поворачивает её в разные стороны — в результате голос слышен то громче, то тише. Крик коростеля в вышей степени характерен. Его нельзя не смешать ни с чем. Он редко переходит в быстрое «гэ-гэ-гэ-гэ» или «дерг-дерг-дерг-дерг» (отсюда и название), произносимое гнусавым и скрипучим голосом.

Гнездится среди травы во влажных лугах вдоль водоёмов, при этом предпочитая заросли тальника или другого кустарника. Часто использует участки, используемые при сенокосе или для выпаса скота. Кроме того, селится на хлебных и клеверных полях, в посеянной люцерне, на склонах холмов с редкими деревьями, в степных лугах. Встречается на лесных вырубках и полянах, однако гнёзд там не строит. В отличие от других представителей обширного семейства пастушковых, как например камышниц (Gallinula) или лысух (Fulica), коростель избегает откровенно заболоченных территорий и участков с открытой водой.

Гнездится во влажных высокотравных лугах, густо поросших кустарниковых болотах, засеянных пашнях и других открытых ландшафтах. Окружающая гнездо растительность должна быть не менее 20 см высотой, но в то же время не слишком густой, чтобы птицы могли свободно в ней передвигаться. Как правило, птицы поселяются на участках заливных лугов, растительный покров которых образован тростниково-разнотравными и таволго-двукисточниковыми ассоциациями. Флористический состав разнотравья непостоянен и зависит от уровня участка. В сообществах травянистых растений, доминирующих на местах гнездования коростеля, преобладают осока ранняя, череда трехраздельная, бодяк полевой, костер береговой, подмаренник болотный, марь многосеменная, горец перечный, вейник сероватый, спаржа лекарственная, зюзник высокий, алтей лекарственный, чина луговая, горошек мышиный, чистец болотный.

Коростеля очень сложно увидеть в живую, поскольку он большую часть жизни скрывается в траве и редко появляется на открытых местах. Летает неохотно и медленно; в случае опасности старается спастись бегством, а при внезапном вспугивании перелетает на небольшое расстояние и приземляется, ища укрытие в густой растительности. Среди высокой травы передвигается быстро, часто меняя направления. В полёте, в отличие от других птиц, ноги не вытягивает и не поджимает, а оставляет их свободно болтающимися. Присутствие коростеля на гнездовом участке хорошо выдаёт территориальный крик самца, в безветренную погоду слышный на расстоянии до 1,5 км. Кричат птицы в мае и первой половине лета, в остальное время ведут себя бесшумно, особенно на зимовках.

В случае опасности проворный бег компенсирует коростелю недостаток лётных качеств. Спасаясь от легавой, он быстро и ловко перемещается в густой траве, затаивается и петляет. По этой причине целенаправленная охота на коростеля мало практикуется, и трофеи добываются по случаю попутно с другой дичью. По некоторым данным, коростель способен плавать, а в птенцовом возрасте и нырять, хотя обычно сторонится луж и других участков открытой воды.

Питается насекомыми, пауками, моллюсками, иногда мелкими лягушками и млекопитающими, а также семенами и зелёными частями различных трав и злаков, в том числе культурных растений. В гнездовой период питается главным образом кузнечиками, кобылками и других беспозвоночными животными, которых находит на земле либо в траве. Если имеется такая возможность, предпочитает крупных насекомых (длиной 5-12 мм). Осенью и зимой питается в основном корешками, побегами и семенами трав.

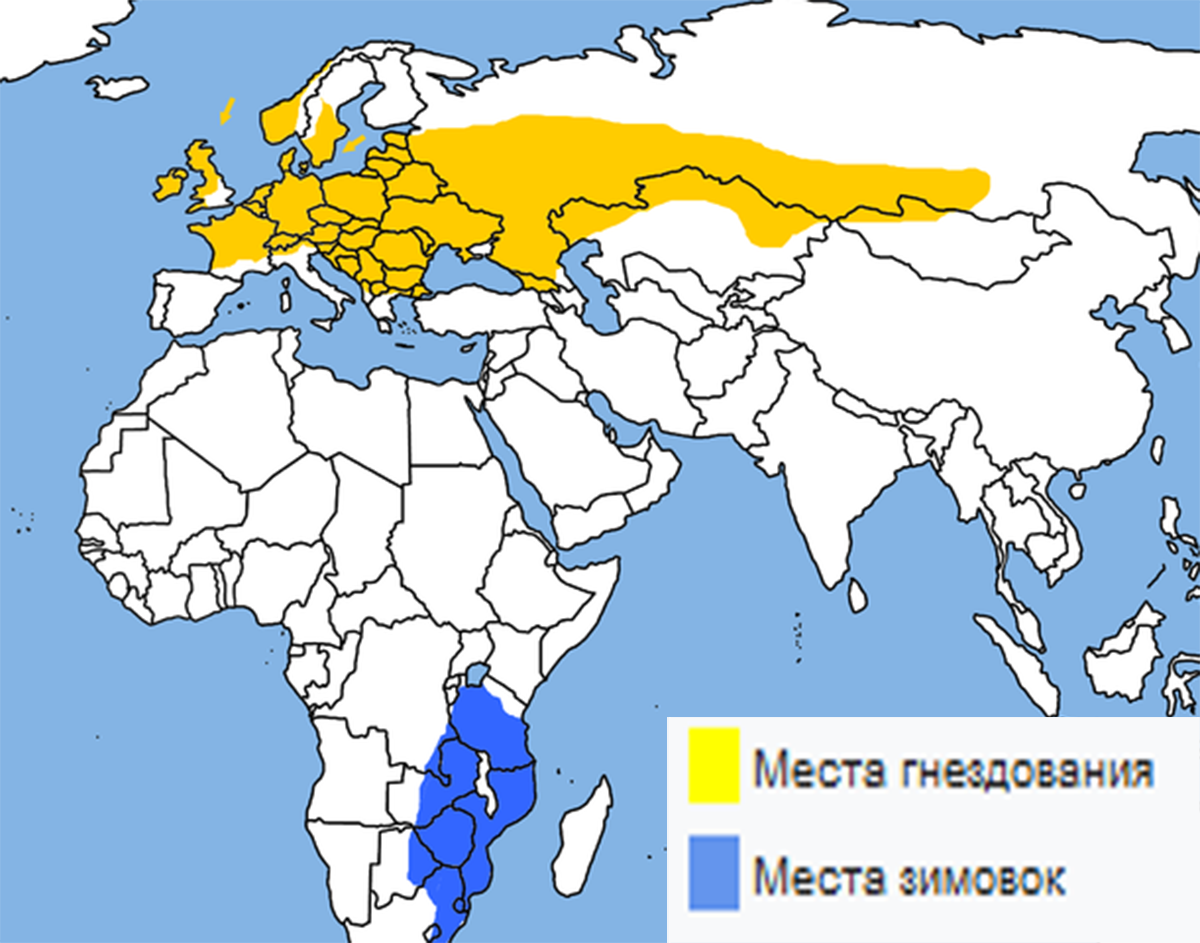

Перелётная птица, зимует в Африке, главным образом в кустарниковых и травянистых саваннах юго-восточной части континента. Осенние перемещения коростелей становятся заметными уже в августе, однако последние птицы покидают территорию области в первой декаде ноября. В зимнее время мигрирует в районы саванн в центральной и юго-восточной Африки между югом Танзании и северными районами Южно-Африканской республики. Осенний перелёт начинается в августе и продолжается до первой половины октября. Перед отлётом птицы хорошо набирают вес, необходимый им для долгого путешествия. Весенний прилёт в конце апреля-мае, когда трава уже достаточно высокая. Мигрируют в одиночку и в ночное время, так что проследить время перелёта достаточно сложно.

Первые птицы на местах гнездования появляются в начале мая, и уже к началу второй декады этого месяца отмечается пик миграции. Первыми прибывают на место самцы и, заняв территорию, начинают подзывать самок громким скрипучим двусложным криком, который хорошо слышен издалека. Кричат главным образом поздно вечером и ночью, днём лишь изредка. Коростели последовательно полигамны, то есть на одного самца одновременно приходится только одна самка. Как только пара формируется, частота криков самца заметно уменьшается. После окончания кладки самец покидает самку и находит себе новую территорию, где возобновляет пение и поиски новой самки. Гнездо устраивается на земле среди густой травы либо мелких кустарников, и представляет из себя довольно глубоке углубление, изнутри выложенное переплетёнными стебельками злаков, реже осокой или комочками мха. Диаметр гнезда 120—150 мм, высота около 75 мм, диаметр лотка 110—115 мм, глубина лотка 35 мм. Строительством гнезда занимается одна самка.

Всего за сезон бывает 1-2 кладки яиц, каждая из которых состоит из 7-12 (обычно 9—10) яиц голубоватого или охристого цвета с красновато-бурыми либо фиолетовыми пятнышками и точками. Размер яиц (34-42) х (24-30) мм. Насиживание занимает 19-20 дней; вылупившиеся птенцы покрыты чёрным пухом и уже через короткое время покидают гнездо, хотя первое время кормятся непосредственно самкой. В течение 10-15 дней выводок держится на расстоянии не более 100—200 м от гнезда, после чего птенцы становятся независимыми от родителей и рассеиваются, хотя летать начинают гораздо позже — где-то в возрасте 35 дней. В случае, если к середине июля первый выводок получил самостоятельность, самка приступает ко второй кладке и с новым выводком проводит больше времени — 15-20 дней. В июле-августе у птиц наступает период линьки, во время которого они теряют маховые перья крыльев и утрачивают способность к полёту — в это время коростели ведут себя тихо и скрытно. Осенний отлёт в северных районах начинается ещё во второй половине августа, а в южных в начале сентября и продолжается до первых чисел ноября.

С целью сохранения вида Всемирный союз охраны природы в 1988 году принял решение о включении коростеля в Красную книгу как вид, которому угрожает опасность полного исчезновения. В 1994 году статус был несколько повышен до уязвимого вида, а начиная с 2004 года он считается видом, близким к переходу в группу угрожаемых. Главной причиной деградации считаются раннее кошение травы с использованием механизированной техники в местах гнездовий коростеля, в результате чего гибнет большое количество молодняка. Кроме того, лимитирующими факторами являются культурное изменение ландшафтов, пригодных для гнездовий (осушение болот, создание водохранилищ, использование земель под сельскохозяйственные нужды и т. д.), возросшая уязвимость от хищников вследствие фрагментарности мест обитания и уменьшения высоты трав, беспокойство человеком, охота, использование пестицидов в сельском хозяйстве. В начале XXI века орнитологами были проведены исследования, в результате которых было выявлено, что общая численность птиц на самом деле значительно выше, нежели это предполагалось ранее. На территории России, где гнездится подавляющее большинство коростелей, положение признаётся стабильным, местами численность даже увеличивается

Коростель считается промысловой птицей, и у охотников считается желанной добычей. Охотятся на птиц с помощью собак — легавых или спаниелей. Мясо коростеля обладает хорошими вкусовыми качествами, при этом охота на него с собакой сопряжена с трудностями благодаря характерному поведению птицы. В основном на коростеля охотятся попутно с другой пернатой дичью.

Познавательный и активный туризм

Познавательный и активный туризм Отдых на природе

Отдых на природе Сбор грибов и ягод Растения

Сбор грибов и ягод Растения Рыбалка и охота Животные

Рыбалка и охота Животные Путеводители

Путеводители Городской туризм и отдых

Городской туризм и отдых Туристические карты

Туристические карты  Саратов и судьбы

Саратов и судьбы Новости туризма

Новости туризма Праздники и народные приметы

Праздники и народные приметы