Погоныш, также болотная курочка, коростелек, пастух, болотный коростель (лат. Porzana porzana) — небольшая скрытная птица семейства пастушковых, обитает в прибрежных зарослях водоёмов со стоячей либо медленно текущей водой — озёрах, речных затонах или поросших болотах. Обычный гнездящийся вид Саратовской области. Распространен на севере Нижнего Поволжья достаточно широко. Населяет не только правобережные районы, но также встречается и на семиаридных участках Заволжья. Например, обычен на степных лиманах и лугах по р. Еруслану в Ровенском и Краснокутском районах, на прудах в Духовницком районе. Кроме того, неоднократно отмечался на лугах в пойме р. Б. Иргиз и степных водоемах, указывают на летние встречи вида на Хопре, Волге, Б. Узене и Б. Иргизе, во всей левобережной части поймы р. Волги. Известны встречи этих птиц даже в пределах г. Саратова, например, в районе “Елшанки”. Не избегает на гнездование высоко урбанизированных территорий и ныне, относится вид к числу размножающихся птиц областного центра.

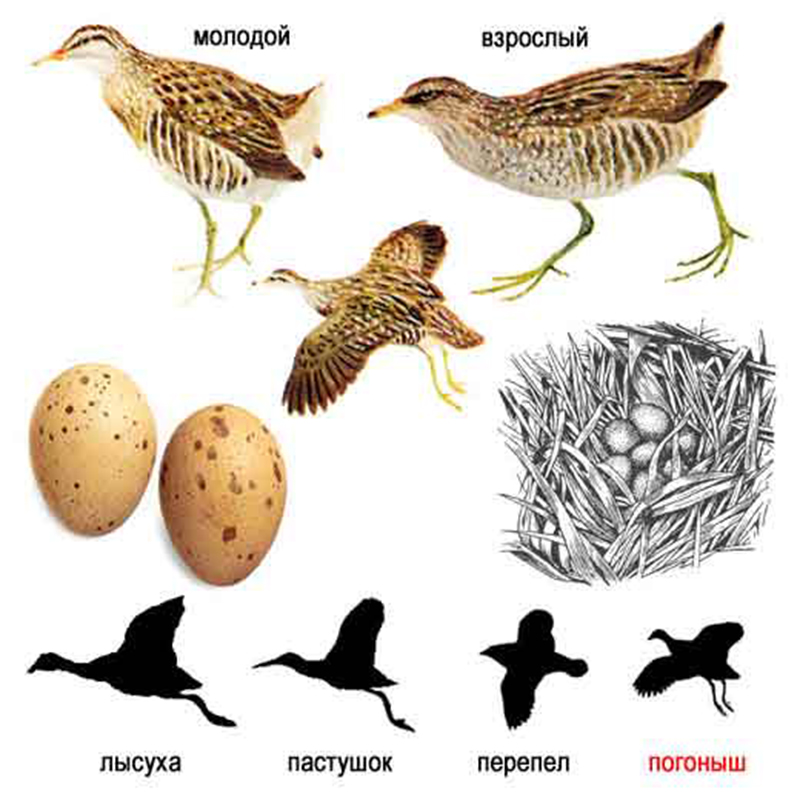

Птица размером со скворца или с перепела (длина тела 22–24 см, масса 60–130 г), последнего несколько напоминает компактным телосложением, однако резко отличается длинными, тонкими ногами и особенно пальцами. От коростеля отличается меньшей величиной и серовато-бурой, а не песочно-рыжей окраской. Тело, как у всех пастушковых, сильно сжатое с боков. Оперение самца, самки и молодой птицы окрашено почти одинаково. Оперение пёстрое и в целом более тёмное, чем у коростеля. Голова и передняя часть шеи свинцово-серые, с частыми светлыми крапинками. Верхняя часть туловища и крылья тёмно-бурые либо оливкового цвета, с мелкими белыми и крупными чёрными пестринами. Брюхо более светлое — охристое, иногда с редкими мелкими пятнами. Подхвостье рыжеватое. Крылья короткие, слегка округлые, с 10 первостепенными маховыми. Клюв короткий, конусообразный, прямой, красный в основании и жёлтовато-серый на конце. Радужная оболочка красновато- либо желтовато-бурая. Хвост торчком. Ноги длинные, желтовато-зелёные, с длинными пальцами. По телосложению и образу жизни напоминают водяного пастушка (Rallus aquaticus), но в отличие от него немного меньше размером и легко отличаются строением клюва, который у последнего более вытянутый и тонкий. Малый и погоныш-крошка заметно меньше размером; у малого погоныша отсутствуют белые пестрины на спине и на шее, у погоныша-крошки на шее.

Погоныша лучше всего слышно в апреле-мае, во время брачного периода. В это время ночью он издаёт характерные только для него звуки, хорошо слышимые на расстоянии до 1-2 км — мелодичный свист «уить…уить…уить», напоминающий капанье воды. Птицы свистят ритмично, со скоростью примерно 60—110 раз в минуту. Слышать их можно круглые сутки, но преимущественно в утренних и вечерних сумерках. Птица постоянно передвигается в траве. В остальное время они, как правило, ведут себя тихо, издавая лишь негромкие «тук-тук». Крик при опасности – резкое высокое "киек" или "кьюк", много других, негромких сигналов.

В период размножения занимает мелководные пресноводные водоёмы, влажные луга или болота, густо поросшие надводными растениями — тростником, камышом, ивняком, осокой, рогозом, вейником. Открытых пространств избегает, прячется в траве. По земле и по мелководью передвигается очень быстро, ловко маневрируя среди растительности. Ведёт скрытный образ жизни, крайне редко выходит из зарослей, при опасности незаметно убегает, взлетает только при внезапном испуге. Полёт лёгкий, свисающие ноги заметны только сразу после взлёта, затем птица быстро подбирает их. Плавать умеет, но очень не любит, предпочитая открытую воду перелететь или перепрыгнуть. Способен ловко карабкаться по стеблям растений, никогда, впрочем, не добирается до верхушек, предпочитая оставаться со всех сторон прикрытым зарослями. Активен главным образом в сумерки и ночью.

С наступлением сумерек погоныши оживляются, начинают бегать в поисках пищи и их можно увидеть где-нибудь на обнаженном участке грязи, на береговой отмели у самой кромки воды или на прокосах только что скошенного луга, где они охотятся за кузнечиками, кобылками, паучками, ручейниками, моллюсками. Погоныш проворно шныряет в густой траве или среди размытых корней ивовых кустов, пригнувшись и вытянув шею. Всеядны — питаются как растительной, так и животной пищей. Кормятся семенами и вегетативными частями растений, мелкими беспозвоночными (водными насекомыми и их личинками, моллюсками), реже мелкой рыбой и падалью. В поисках пищи ходят по мелководью вдоль прибрежных зарослей, либо в траве.

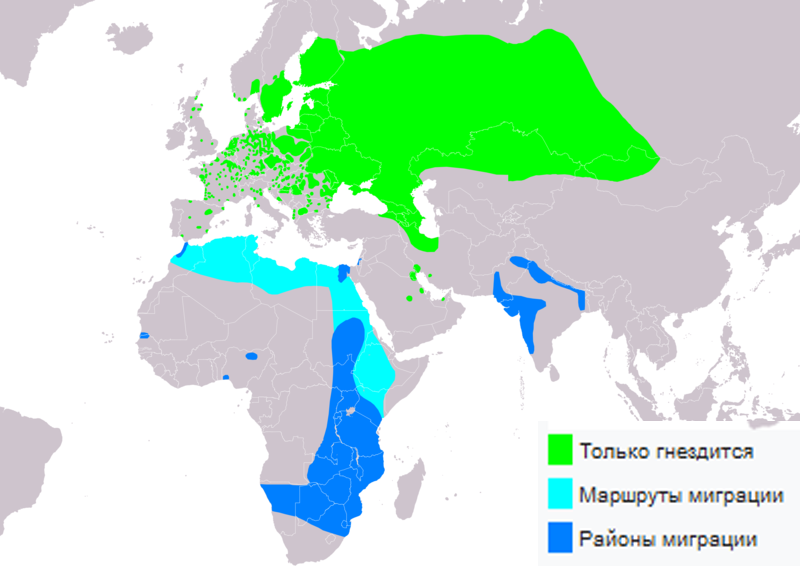

В подавляющем большинстве перелётная птица. Осенняя миграция начинается в июле, а основной отлёт приходится на август-сентябрь. По пути птицы делают остановки для отдыха. Летят в одиночку, ночью. Популяции Европейской России осенью мигрируют в южном либо юго-западном направлении. Часть из них останавливается в Средиземноморье на юге Европы и на севере Африки. Другая часть пересекает Сахару и зимует в Западной, Восточной и Юго-Восточной Африке, где занимает труднодоступные заболоченные территории. В небольшом количестве отмечены случаи зимовок в Закавказье в Азербайджане.

Моногамы — на одного самца приходится только одна самка. На места размножения в Саратовской области первые птицы прилетают в последней декаде апреля – первых числах мая. Для гнезда выбирается заболоченная территория или мелководный водоём с пресной водой и густой растительностью — сырой луг, мшистое или кочковатое болото, торфяник, небольшое озеро, тихий речной затон. Обязательным условием является обилие кустарника или заросли тростника, камыша или других водных трав. Подзывая самку, самец громко кричит, издавая характерный свист — часто лишь по этому голосу можно узнать, что по соседству гнездятся погоныши. Как только пара окончательно сформирована, птицы иногда начинают кричать вместе.

Гнездо строится на небольшой кочке посреди болота или сырого луга, под заломом на отмели, в зарослях ивняка. Участки сухих трав птицы стараются избегать. Гнездовая постройка представляет собой довольно рыхлое сооружение в виде небольшого углубления в кочке. В качестве строительного материала используется имеющаяся в наличии растительность — если гнездо расположено на сыром лугу, то в ход идут сухие стебли и листья злаков, если в зарослях камыша — то изнутри гнездо выстилается злаковыми растениями, а снаружи камышом. Гнездо, представляющее собой чашевидное образование с глубоким лотком и высокими стенками, всегда хорошо спрятано и незаметно как с боков, так и сверху. В случае, если над гнездом имеется открытое пространство, погоныши дополнительно маскируют его листьями. Размеры гнезда — диаметр 15-17 см, высота 5—15 см, глубина лотка 4,5—7 см.[ Строительством занимаются и самец, и самка.

Как правило, погоныши выводят птенцов один раз за сезон; в случае гибели первой кладки самка способна отложить повторно. Кладка обычно состоит из 8-12 яиц грязно-охристого либо зеленовато-охристого цвета с красноватыми или бурыми пятнами. Размеры яиц (29—37) Х (22—26) мм. Инкубационный период составляет от 18 до 24 дней, оба родителя участвуют в насиживании. Птенцы полувыводкого типа — они уже через несколько часов после вылупления покидают гнездо и следуют за самцом на прогулку, однако ночью возвращаются обратно в гнездо. Тем не менее, первое время они не способны поддерживать температуру своего тела и добывать себе корм, и в этот период полностью зависимы от родителей. При вылуплении птенцы частично покрыты чёрным пухом, который на голове, горле и спине имеет зеленоватый металлический отлив. Примерно через 20 дней птенцы начинают искать себе пищу самостоятельно, однако ещё некоторое время подкармливаются родителями. Через 35—42 дней они становятся на крыло, и в конце июля-августе уже становятся полностью самостоятельными.

В августе после массового скашивания болот и приречных лугов большая часть погонышей перебирается в прибрежные тростниковые заросли и другие участки нескошенной травы. Осенний отлет и пролет проходят в сентябре – октябре. Отдельные особи встречаются в ноябре. Мигрируют только ночью.

Обитая в густых труднодоступных зарослях с топким грунтом, погоныш редко становится добычей четвероногих и пернатых хищников, от которых он мгновенно укрывается в зарослях. Значительное количество их гибнет во время миграций, разбиваясь ночью о провода электро- и телеграфных линий. В гнездовой период гнезда и кладки погоныша иногда случайно разоряют пернатые хищники (болотный лунь, серая ворона и сорока), а также енотовидная собака, барсук, лисица, мелкие куньи. В ряде мест значительное количество кладок гибнет при резких подъемах уровня воды в результате летних паводков или сгонно-нагонных ветров, а также – во время весенних пожаров – палов. Формально погоныш относится к категории охотничьих видов птиц. Однако правильной охоты на него не ведется, он добывается случайно, попутно при охоте на водоплавающую и болотную дичь, причем в ничтожных количествах. Как охотничий трофей не представляет особой ценности (малый вес тушки, простота и “неспортивность” добычи, и др.). Максимальная продолжительность жизни в природе составила, по данным кольцевания, 7 лет 2 мес.

Познавательный и активный туризм

Познавательный и активный туризм Отдых на природе

Отдых на природе Сбор грибов и ягод

Сбор грибов и ягод  Рыбалка и охота

Рыбалка и охота  Путеводители

Путеводители Городской туризм и отдых

Городской туризм и отдых Туристические карты

Туристические карты  Саратов и судьбы

Саратов и судьбы Новости туризма

Новости туризма Праздники и народные приметы

Праздники и народные приметы