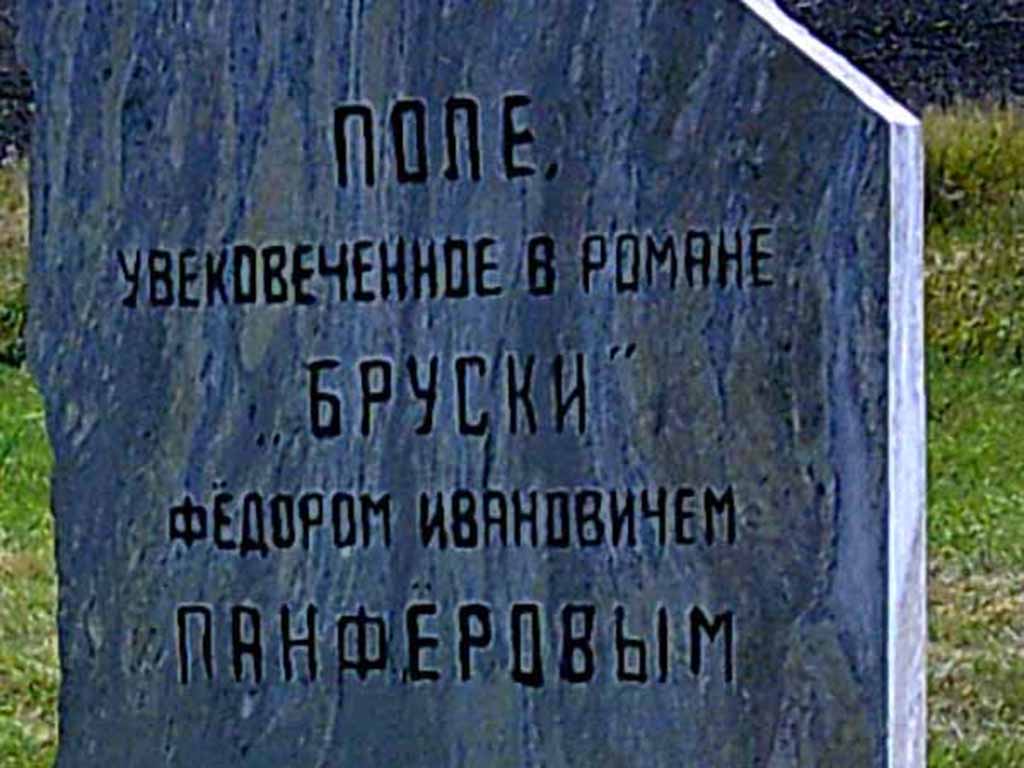

В Широком Буераке провёл несколько лет жизни советский писатель Фёдор Иванович Панфёров. В поисках материала о сельской жизни писатель приехал в 1925 году Широкий Буерак. Работники артели "Сеятель" послужили прототипами героев романа "Бруски". На знаменитом поле недалеко от села, давшем книге название, откуда ведут свое происхождение панферовские герои, в 1986 году был установлен памятный знак, на котором начертано: "Поле, увековеченное в романе "Бруски" Федором Панферовым". На открытии присутствовала дочь писателя Века Федоровна Панферова. В местной школе собрана музейная экспозиция, посвящённая Панфёрову. Роман Панфёрова "Бруски" о коллективизации, вроде "Поднятой целины" Шолохова. "Бруски" - это кусок земли за околицей деревни. А прозвали эту землю так за то, что на ней было очень много красного камня, пригодного для точки кос. «Бруски» вошли в золотой фонд советской литературы, они стали любимой книгой миллионов читателей.

ПАНФЕРОВ, ФЕДОР ИВАНОВИЧ (1896–1960), русский советский писатель и общественный деятель. Юность и боевая молодость Ф.И. Панферова прошли в городе Вольске. Мечтая стать писателем, Панферов в поисках материала с попутным возчиком поехал в большое приволжское село Широкий Буерак. «Широкий Буерак является отправной площадкой, где я в бурном потоке жизни натолкнулся на основную крестьянскую тему», — вспоминал впоследствии Панферов.

В 1928 году появилась - первая книга «Брусков» - романа о социалистической переделке поволжской деревни, имевшая шумный успех. В этом романе Ф. И. Панферов описал родные ему села и деревни бывшего Вольского уезда - Широкий Буерак, Алтай, Илим-город, Никольское, Полдомасово, Колояр, Царевщину. Из этих сел взяты и герои «Брусков» - Степана Огнева и Давыдки Панова. В настоящей жизни - это были организаторы певой артели "Сеятель" - Иван Кузьмич Собонов (или по-уличному Огнев, так как вся работа кипела у него в руках) и Михаил Давыдович Панов. «Бруски» были в списке обязательной школьной литературы. Да и до самой его смерти в 1960 году он входил в руководство Союза писателей и был главным редактором журнала «Октябрь». Сейчас вряд ли кому придет в голову читать что-либо из написанного Федором Ивановичем Панферовым, а в 30-е годы, его называли советским классиком.

Село Широкий Буерак было основано на берегу Волги в первой четверти XVIII века (по другой версии во второй половине XVII века) вольными сходцами и беглыми крестьянами из разных губерний средней части России. Первым названием было Покровское, однако впоследствии закрепилось обиходное Широкое, также Широкий Буерак, по большому оврагу возле села. Через село проходил Казанский почтовый тракт из Вольска через Хвалынск в Сызрань. Во второй половине XVIII века земли и крестьяне перешли к графу К. Г. Разумовскому, затем к тайному советнику Н. А. Загряжскому, жена которого в начале XIX века передала вотчину своей племяннице М. В. Кочубей.

С 1840 года селом владел князь Михаил Кочубей. При нём не позднее 1860 года была построена православная церковь, освящённая во имя святого Архистратига Божия Михаила. Здание было каменным, с колокольней. Дома для священника, дьякона и псаломщика были церковно-общественные. До отмены крепостного права в Широком Буераке частыми были столкновения за землю между властью в лице помещика и бунтовавшими крестьянами. После реформы 1861 года село стало центром Широко-Буеракской волости в составе Хвалынского уезда Саратовской губернии. Освобождённые после многих лет борьбы крестьяне образовали одно сельское общество. На тот момент в селе проживало 1407 мужчин и 1634 женщины, всего 482 двора. Имелись больница, почтовая станция, этапный дом, восемь мельниц. В 1900 году открылась библиотека.

Окончательное разочарование в итогах отмены крепостничества вылилось в новую волну крестьянских мятежей в Широком Буераке в 1905–1912 годах. Все выступления жестоко подавлялись, зачинщики ссылались в Сибирь. К началу Первой мировой войны в селе насчитывалось 1094 хозяйства и 5315 жителей. Были открыты две церковно-приходские школы, фельдшерско-акушерский и ветеринарный пункты. Население было русским, преимущественно православным. Имелись также крупные старообрядческие общины Австрийского толка (48 семей), беглопоповцев (140 семей) и спасовцев (12 семей). У первых двух были свои моленные в частных домах.

Советская власть в Широком Буераке была провозглашена в январе 1918 года. Несмотря на активную агитационную работу, уже в сентябре того же года в селе вспыхнуло кулацкое восстание. Недовольными продразвёрсткой зажиточными крестьянами были захвачены почта и ревком, двое большевиков были убиты. Мятеж был подавлен присланным из Балаково отрядом красногвардейцев. С наступление мирного времени жители Широкого Буерака начали реорганизовывать сельское хозяйство. В 1925 году была создана первая артель "Сеятель". В 1929 году начал работу колхоз "Путь к социализму". На базе открытой в 1885 году приходской школы была организована сначала начальная, а затем семилетняя школа. Местная церковь была разобрана в начале 1930-х годов, из её кирпича был построен новый корпус средней школы. В составе новообразованного в 1934 году Саратовского края село стало районным центром, впоследствии вошло в состав Вольского района. В годы Великой Отечественной войны с фронта не вернулись 149 жителей Широкого Буерака. В 1950 году был сформирован новый колхоз имени Ворошилова, переименованный в 1957 году в "Россия". В местной школе учились дети из окрестных сёл, для них был организован интернат.

Сегодня Широкий Буерак является центром одноимённого муниципального образования. В селе проживают 1200 человек. Имеются детский сад, культурно-досуговый центр, участковая больница, пункт связи, магазины. В 1996 году школа переехала в современное двухэтажное здание со спортивным залом. Развита инфраструктура, работают 14 частных предприятий и 12 фермерских хозяйств, ведётся строительство пожарного поста и очистных сооружений с волжским водозабором. В центре села в 1975 году был установлен памятник погибшим в Великой Отечественной войне односельчанам. Открытие стелы с барельефом воина и фамилиями погибших было приурочено к празднованиям 30-летия победы.

Познавательный и активный туризм

Познавательный и активный туризм Отдых на природе

Отдых на природе Сбор грибов и ягод

Сбор грибов и ягод  Рыбалка и охота

Рыбалка и охота  Путеводители

Путеводители Городской туризм и отдых

Городской туризм и отдых Туристические карты

Туристические карты  Саратов и судьбы

Саратов и судьбы Новости туризма

Новости туризма Праздники и народные приметы

Праздники и народные приметы

Саратовская область,

Саратовская область,