Орёл-карлик (лат. Aquila pennata, син. лат. Hieraaetus pennatus) — хищная птица семейства ястребиных, небольшой орёл, телосложением и размерами более близкий к канюкам. Русское название отражает характерную особенность этой птицы — размерами и пропорциями тела напоминающая более мелких канюков, она всё же имеет характерный орлиный облик. Благодаря наличию шестого пальца (у канюков их пять) плечо выглядит более широким и массивным. Орёл-карлик выглядит более узкокрылым и длиннохвостым, чем канюки, у него лучше выражены «пальцы» на вершинах крыльев и передний выгиб крыла в области кисти, как у скопы и коршунов. Полёт также более напоминает полёт других орлов — по прямой линии, с быстрыми взмахами крыльев и редким планированием. Кроме общих размеров, отличием от типичных орлов являются более узкие крылья и длинный узкий хвост (по длине почти равный ширине крыла) — характеристики, типичные для ястребов.

Длина тела 42–55 см, размах крыльев 110–135 см, масса 500–1 300 г. Самка заметно крупнее самца. Голова большая, широкая, клюв небольшой, по сравнению с другими орлами, укороченный. Перьевые «штаны» на голенях развиты слабо. Хвост заметно удлинён — концы сложенных крыльев у сидящей птицы далеко не достигают обреза хвоста. Развиты индивидуальные вариации окраски, выделяют тёмную, светлую, а иногда и промежуточную цветовые морфы. Радужина каряя или желтовато-бурая, у молодых — более тёмная, бурая. Верх буроватый с тёмными наствольными пестринами и более светлым «капюшоном», лопаточные перья также светлее основного фона. Низ у птиц светлой морфы белый или слегка охристый с тёмными наствольными пестринами, сгущающимися на голове и груди, отчего те выглядят более тёмными. У птиц тёмной морфы низ однотонно-бурый, выглядит темнее верха. Молодые птицы тёмной морфы похожи на взрослых, молодые светлой морфы — отчётливо рыжеватые снизу. Полёт лёгкий и маневренный, иногда напоминающий соколиный или ястребиный. Довольно криклив. Характерны мелодичные свисты, вибрирующие высокие крики, частый клёкот «кли-кли-кли...», при беспокойстве частое «витъ-витъ-вить-твить-витъ...». Во время брачных игр нередко можно услышать характерный орлиный клёкот, только более высокий, либо короткое вибрирующее «чии-ди».

Редкий гнездящийся вид области. В прошлом был широко распространен по всему Правобережью. Места гнездования связаны с различными типами лесов — байрачными дубравами, пойменными лесами, аренными сосняками. как типичная лесостепная птица, предпочитает участки леса, граничащие с обширными открытыми пространствами, необходимыми для добычи корма. Ныне большинство гнёзд приурочено к лиственным деревьям — дубу, осине, вязу, хотя прежде в качестве гнездового дерева часто использовалась сосна.

В конце XX века достоверно подтверждалось размножение вида в Дьяковском заказнике Краснокутского района, в долине реки Терешки Воскресенского района. Последние 20 лет орёл-карлик расширяет ареал вне Саратовской области — появился на гнездовании в более северных регионах. Аналогичная тенденция наблюдается и в Саратовской области. Известны районы с относительно стабильной высокой численностью орла в гнездовой период. Преимущественно это территория нескольких ключевых орнитологических территорий России в хвалынском, Красноармейском, Краснокутском, Вольском и других районах. Возможно, также обитает и в Ртищевском районе.

В питании преобладают птицы, которых он ловит даже на лету, мелких и среднего размера — жаворонков, воробьёв, скворцов, дроздов, вяхирей, горлиц, коростелей и др, а также разоряет их гнёзда, реже добывает мелких млекопитающих или ящериц. Сильные ноги с длинными когтистыми пальцами, мощный орлиный клюв и узкие крылья позволяют орлу-карлику охотиться на достаточно крупную, размером до кролика, и быстро передвигающуюся дичь. В засушливых степях большую долю составляют рептилии — ящерицы, гекконы, змеи. Ядовитых змей убивает одним ударом клюва в голову. Из млекопитающих охотится на небольших зайцев, сусликов, крыс, мышей и других грызунов.

Иногда караулит добычу из-засады, сидя на ветке на краю открытой местности, либо подобно тетеревятнику быстро летит меж деревьев невысоко над землёй, вспугивая потенциальную жертву. Иногда охотится на открытом месте с большой высоты, однако парит редко. Приметив добычу, спускается на высоту 20—30 м, а затем резко кидается вниз. Жертву бьёт с помощью острых когтей, выбирая наиболее уязвимые части тела — голову либо шею.

Прилетает с зимовок в апреле-мае после схода снега. Пары зимуют порознь, однако весной на местах ежегодно воссоединяются вновь. Брачный период начинается с очень красивого парного воздушного тока. С возвращением самцы ведут себя демонстративно — по узкой спирали поднимаются на высоту 500—800 м, парят несколько минут и с подогнутыми крыльями падают вниз, после чего опять взмывают вверх, иногда выполняя мёртвую петлю. При этом птицы ведут себя шумно, издавая характерный орлиный клёкот. Гнёзда из веток и сучьев устраивают в лесу вблизи от открытого места, в развилке ствола, реже толстой ветви дерева на высоте 5—18 м от земли.

Гнездо широкое и с плоским лотком, внешне напоминает гнездо тетеревятника — имеет диаметр 70—100 см, толщину 30—70 см, диаметр лотка 20—50 см, глубину лотка 5—10 см. Добывают материал и укладывают его на место оба члена пары, законченная постройка выстилается прошлогодней хвоёй сосны и сухой травой. Кроме того, подобно осоеду, птицы нередко добавляют в гнездо толстый слой зелёных листьев. Нередко вместо нового гнезда используются старые гнёзда других хищных птиц — чёрного коршуна, обыкновенного канюка, тетеревятника, большого или малого подорликов, балобана, орлана-белохвоста.

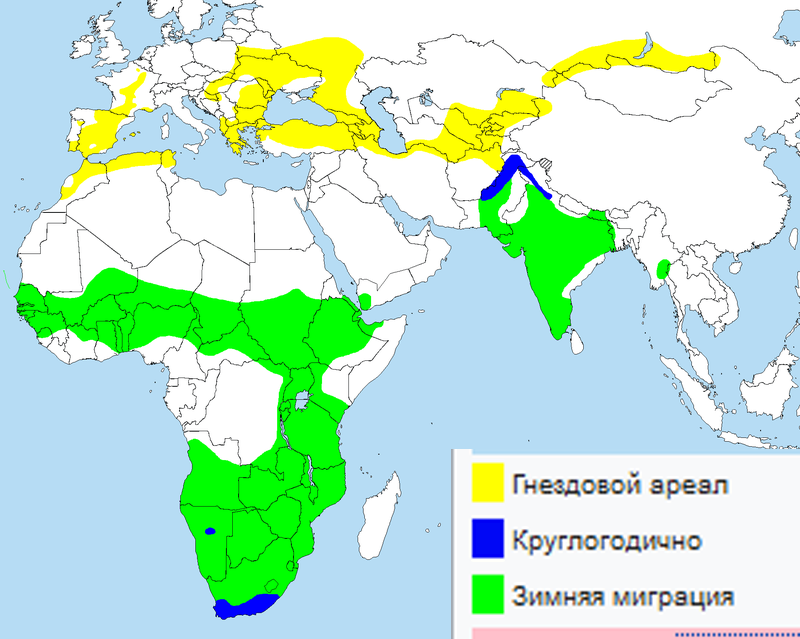

Полные кладки из 1—3 яиц отмечаются со второй декады мая. Яйца белые, иногда с лёгким желтоватым либо зеленоватым оттенком, с бурыми или охристыми пестринами. Размеры яиц: (50—62) х (39—50) мм. Насиживание начинается с первого яйца, сидит преимущественно самка в течение 36—38 дней, птенцы вылупляются во второй половине июня, самое позднее вылупление зарегистрировано 28 июня. Птенцы при вылуплении покрыты желтовато-белым пухом, имеют бледно-жёлтую восковицу и ноги, голубую радужину. Первое время после вылупления самка остаётся в гнезде, обогревая потомство, в то время как самец занимается добычей корма. Во второй декаде июля в гнёздах наблюдаются почти полностью оперившиеся птенцы. Молодые лётные птицы появляются в начале августа, выводки не распадаются до сентября, после чего сначала молодые, а через 2 недели и взрослые птицы отлетают на зимовку. Основная масса птиц перемещается в Африку южнее Сахары, в основном в саванну и лесостепь. Птицы в основном отлетают на зимовку в сентябре, возращаются в марте или апреле.

Вид занесён в Красную книгу Саратовской области. Статус охраны: 3 — малочисленный вид с относительно стабильным ареалом и численностью. Ныне численность популяции орла-карлика в европейской части России составляет 800—1500 пар. В Саратовской области в 1990-е годы она оценивалась в 25—30 гнездящихся пар. Современные оценки численности несколько выше — от 60—90 до 100—150 пар. В местах традиционного гнездования, несмотря на некоторое общее расширение ареала, плотность населения вида остаётся стабильной. Однако воздействие широкого спектра лимитирующих факторов не позволяет считать состояние популяции вида благополучным. Среди них выделяются ухудшение трофических условий местообитания в пределах основного ареала, фрагментация лесных массивов Приволжской возвышенности, изменение структуры древостоя в результате интенсивного хозяйствования. К основным лимитирующим факторам также относятся ухудшение кормовой базы, сокращение территории местообитания вследствие антропогенного освоения, вырубка гнездопригодных деревьев, фактор беспокойства, браконьерский отстрел. За последние несколько лет к числу значимых вновь стал относится фактор химизации сельского хозяйства. Совокупность этих причин приводит к изменению распространения вида — перемещению границ ареала в северо-восточном направлении.

Познавательный и активный туризм

Познавательный и активный туризм Отдых на природе

Отдых на природе Сбор грибов и ягод

Сбор грибов и ягод  Рыбалка и охота

Рыбалка и охота  Путеводители

Путеводители Городской туризм и отдых

Городской туризм и отдых Туристические карты

Туристические карты  Саратов и судьбы

Саратов и судьбы Новости туризма

Новости туризма Праздники и народные приметы

Праздники и народные приметы