Дом-коммуна, построенный в Саратове в 1928-1929 годы является ярким архитектурным и социальным явление 1920-х — начала 1930-х годов не только нашего города, но и всей страны. Эти дома стали воплощением пролетарской идеи «обобществления быта» и одним из проявлений эпохи конструктивизма. Дом-коммуна находится на Провиантской улице - один из шести опытно-показательных домов, выстроенных для жизни нового советского народа, который будет строить в нём новый быт. Коммуна – это форма совместной жизни людей, основанная на обобществлении имущества и труда всех её членов, ну и конечно, строительство коммунизма в стране и мира. Если говорить простыми словами, то Коммунары должны жить одной большой «семьей» пользуясь общей мебелью и предметами быта.

Главной задачей коммунаров являлось построение коммунистического рая на Земле, поэтому работа, работа и снова работа! Отвлекаться на такие бытовые мелочи, как семья, дети, приготовление пищи, и т.п. было некогда! Женщина должна была вкалывать так же, как и мужчина, для этого надо было полностью освободить её от "кухонного рабства" и воспитания детей. Детей пусть воспитывают в детских садах-яслях, еду готовят на фабриках-кухнях, а бельё стирают в прачечных. Коммунары будут жить одной большой семьёй, сэкономив при этом жилое пространство, пользуясь общей мебелью и предметами быта.

Само собой, что для полноценной реализации этой идеи требовались и новые дома, разработкой которых начали заниматься в 1920-е годы прошлого века архитекторы-конструктивисты, была создана специальная комиссия (Секция типизации) архитекторов-конструктивистов, во главе с Моисеем Гинзбургом. Вскоре, одновременно в трех городах (Саратов, Москва и Свердловск) Советского союза началось строительство домов-коммун. Один из шести построенных домов находится и сегодня в центре Саратова на улице Провиантской.

Саратовский Дом-коммуна – один из шести «опытно-показательных домов», возведенных в 1929-1932 годах в соответствии с постановлением Стройкома РСФСР. Как и его «братья» в других городах страны, дом был спроектирован на базе новых типов «жилых ячеек». Их разработала в Секции типизации группа известного советского архитектора-конструктивиста Моисея Гинзбурга, который считается непревзойденным теоретиком архитектуры первой половины XX века.

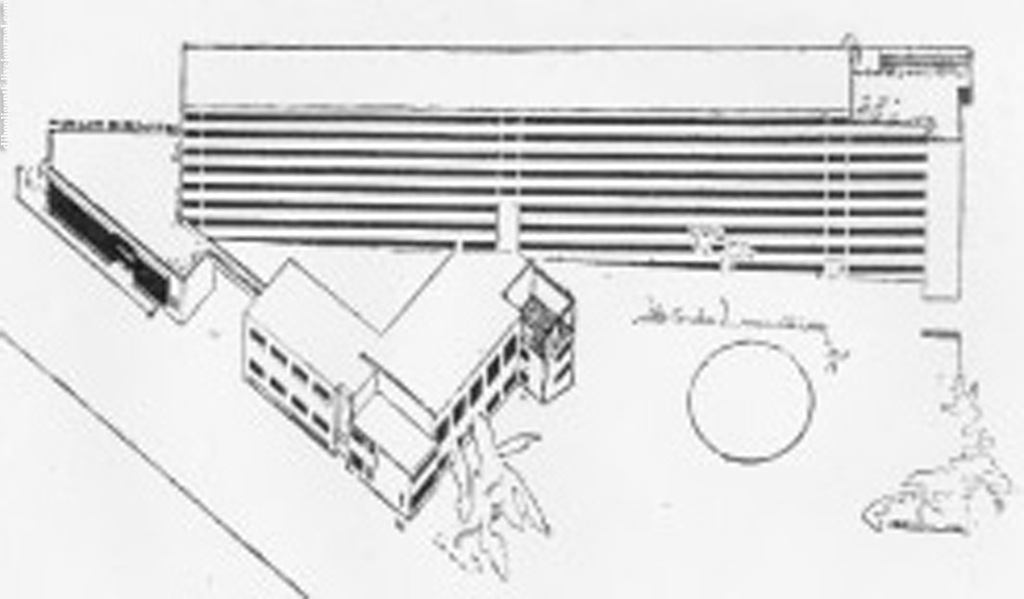

По проекту дом состоял из трёх корпусов: жилого, хозяйственного и корпуса-универсама. Построены были только два. Универсальный магазин не был построен, а сейчас на его месте уже стоит жилой дом-хрущёвка, маскирующийся под продолжение дома-коммуны. Хозяйственный и жилой корпуса соединялись переходом на уровне 2 этажа. Переход к сожалению был разрушен в 1930-х годах.

На крыше жилого корпуса должен был расположиться солярий с видом на Волгу.

Да-да! Вот так и должны были жить коммунары! Задел под солярий собственно есть, непонятно почему же его не сделали. Справедливости ради замечу, что солярии других домов того времени уже давно переделали под жилые этажи.

В хозяйственном корпусе по проекту предполагалось разместить: столовую на 100 человек на 2-м этаже, кухни и подсобки для столовой на 1-м. Связаны они должны быть подъемным лифтом.

Ещё на 1м этаже должны были быть ясли для 3-х групп детей с собственными прачечной и душем.

В полуподвальном помещении расположена прачечная, которая занимается стиркой вещей всех жителей дома.

Ну и нельзя забывать про кружковую часть! Располагаться она должна была на 2-м этаже и состоять из аудитории, библиотеки и читальни. На 1-м этаже помещение для спортинвентаря.

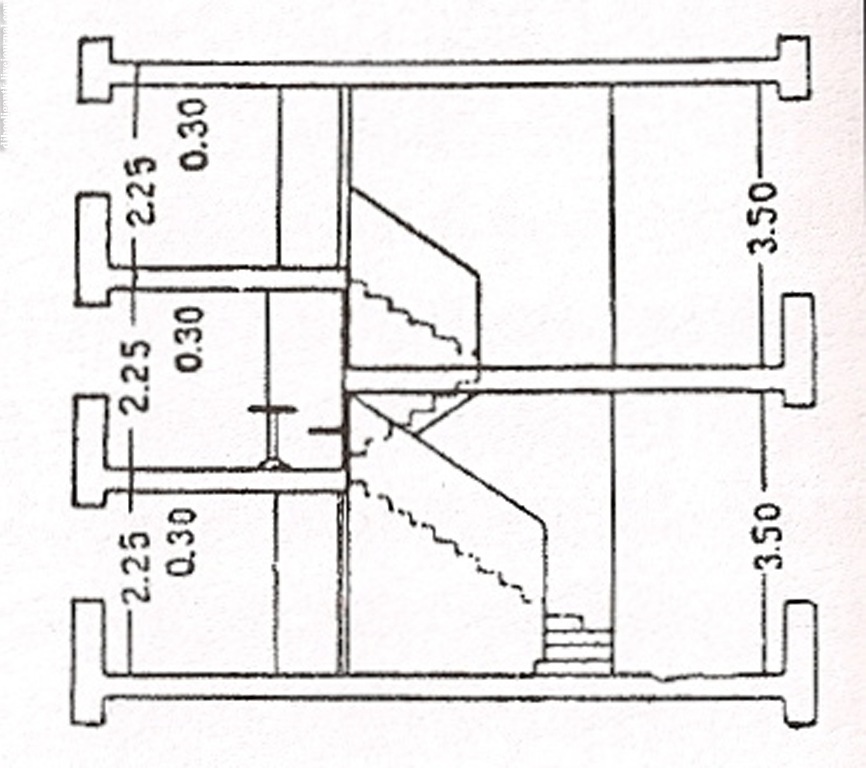

Жилой корпус состоит из квартир-ячеек F-типа. Поэтому не зная, как устроены эти ячейки, не понимаешь, почему с одной стороны у дома по окнам - 5 этажей, с другой - 8 этажей, а зайдя внутрь и вовсе оказывается, что этажей - 3! Всё дело в том, что один коридор (центральный проход на чертеже) обслуживает 2 этажа. А над и под коридором расположены жилые комнаты. Все эти 3 этажа (с одной стороны дома) имеют довольно низкую высоту потолков. Коридоры тянутся через весь дом. За дверями в квартиру - лестницы: у первой квартиры - вниз, у левой - вверх. Между лестницами - общий туалет, в который каждая из смежных квартир имеет собственную дверь. Поэтому, войдя в туалет не забудь запереть на щеколду не только свою дверцу, но и дверь соседа. А квартиры таким образом получались многоуровневыми, с потолками разной высоты в разных комнатах. Как предполагалось все жители дома будут питаться в столовой, поэтому отдельных кухонь в квартире не было. Вместо кухонь - кухонный элемент (или кухня-ниша), предназначенный больше для разогрева пищи. Уже через несколько лет после начала эксплуатации дома стало ясно, что идеи "коммунального быта" оказались утопичными и на практике были весьма неудобны. С тех пор в доме многое переделано: кто-то сделал в своих квартирах индивидуальные туалеты, кухни.

На каждом этаже, как в обычных коммуналках, имеются и общие кухни, которые теперь используются единицами. Сейчас дом находится в близком к аварийному состоянию, а по пожароопасности он отнесен к самому высшему классу. Тут то и дело проходят учения МЧС. Дело в том, что дом в своей основе - деревянный!

Саратовский дом-коммуна был построен силами двух архитекторов Попова и Лисогора, в стиле конструктивизм. Конструктивизм — это советский авангардистский метод (стиль, направление) в изобразительном искусстве, архитектуре, фотографии и декоративно-прикладном искусстве, получивший развитие в 1920 — первой половине 1930 годов. Он характеризуется строгостью, геометризмом, лаконичностью форм и монолитностью внешнего облика, что без сомнения прослеживается и в нашем, уже полюбившемся, доме-коммуне.

В ходе эксплуатации, Дом-коммуна претерпел множество изменений, но функциональная планировка его корпусов сохранилась, представляя собой сегодня один из немногих образцов авангардной архитектуры 1920-1930-х годов.

Познавательный и активный туризм

Познавательный и активный туризм Отдых на природе

Отдых на природе Сбор грибов и ягод

Сбор грибов и ягод  Рыбалка и охота

Рыбалка и охота  Путеводители

Путеводители Городской туризм и отдых

Городской туризм и отдых Туристические карты

Туристические карты  Саратов и судьбы

Саратов и судьбы Новости туризма

Новости туризма Праздники и народные приметы

Праздники и народные приметы

Саратовская область,

Саратовская область,