Исследовательская деятельность Семёнова в области химической физики весьма многогранна, но главным его достижением стало открытие нового типа химических процессов – разветвлённой цепной реакции. Это открытие позволило управлять химическими процессами – ускорять их, замедлять, обрывать на любой стадии. Кроме того, Семёнов разработал микрокинетику химических реакций, развил учение о распространении пламени, о горении взрывчатых веществ. Совместно с учениками Семёнов создал теорию гетерогенного катализа, предложил теории каталитической активности и топохимических процессов. Школа Семёнова впервые осуществила избирательное окисление и галоидирование углеводородов – в частности, окисление метана до формальдегида, плодотворно работала в области направленной полимеризации, исследовала процессы разложения взрывчатых веществ. Педагогическая деятельность Н.Н. Семёнова также дала обильные всходы. Академик Семёнов создал научную школу и воспитал блестящую плеяду учеников. Среди его учеников можно назвать таких замечательных учёных как Я.Б. Зельдович, Н.М. Эмануэль, Ю.Б. Харитон, К.И. Щёлкин, В.Н. Кондратьев, Д.А. Франк-Каменецкий, В.В. Воеводский, А.А. Ковальский и других.

В 1897 году Николай Александрович Семёнов занял должность управляющего Вольским удельным имением и семья переехала в село Широкий Буерак. Затем мать с детьми (Николаем и Ксенией, родившейся в 1898 году) поселились в Вольске, где Николай поступил в реальное училище. В это время зародился его интерес к химии. Через много лет Николай Николаевич рассказал о своем первом знакомстве с химией. В детстве он узнал из книг, что обычная поваренная соль образована активным металлом натрием и ядовитым газом хлором. Это его очень заинтересовало. И когда появилась возможность проверить этот факт на практике, он сжег кусочек натрия в колбе с хлором. После завершения бурной реакции горения на стенках сосуда осел белый порошок. Николай соскреб этот налет, посыпал им кусочек черного хлеба и съел. Он сказал, что был очень доволен этим «экспериментом». Дома Николай часто ставил химические опыты, которые иногда заканчивались взрывами. Впоследствии взрывные реакции стали одной из основных тем его научных интересов.

В 1910 году отец получил должность ревизора Самарского удельного округа и семья переехала в Самару, где Николай в 1913 году окончил Самарское реальное училище. Его имя было увековечено на мраморной доске почёта училища. В шестом классе ему попались в руки две поразившие его книги Сванте Аррениуса и Якоба Вант-Гоффа. Впоследствии тридцативосьмилетний академик Семёнов в предисловии к «Цепным реакциям» — главному труду своей жизни — назовёт авторов этих книг «моими великими заочными учителями, книги которых заставили меня заняться физикой со специальной задачей научиться её применять к химическим проблемам». В седьмом классе его преподавателем физики стал выпускник физико-математического факультета Казанского университета Владимир Иванович Кармилов, поддержавший стремление Николая Семёнова посвятить свою жизнь науке и сохранивший тёплую дружбу с ним в последующие годы.

Под влиянием преподавателя физики В.И. Кармилова мальчик заинтересовался естественными науками – прежде всего, физикой и химией. На своей квартире реалист Семёнов устроил свою первую химическую лабораторию, и из его комнаты нередко доносились звуки взрывов. Зачитанная до дыр книга знаменитого шведского физика и химика Сванте-Августа Аррениуса «Теории химии» ещё более укрепила юного экспериментатора в желании стать учёным. Ради этого он самостоятельно изучил латынь, которая не значилась в курсе реального училища, но была необходима для поступления в университет.

С первых же лекций юноша полностью погрузился в науку. Он стал активным участником студенческих физических кружков и одним из любимых учеников А.Ф. Иоффе. Среди профессоров, внёсших заметный вклад в формирование научного багажа будущего нобелевского лауреата, стоит упомянуть также Д.С. Рождественского и А.И. Тудоровского. Со второго курса Семёнов стал постоянным посетителем университетской лаборатории, участником почти всех физических экспериментов. Вскоре Николай завёл дружбу с Петром Капицей, которую два гения отечественной науки пронесли через всю жизнь. Уже в университетские годы Семёнов стал публиковать результаты своих исследований, такие как «О столкновении медленных электронов с молекулами» и «К теории прохождения электричества через газы».

Окончил университет в революционном 1917 году, получив диплом первой степени, и был оставлен при университете профессорским стипендиатом (аналог аспирантуры). Слабо ориентировавшийся в политических процессах, поглощённый формулами и теориями, грезивший открытиями выпускник угодил в самый центр водоворота событий.

Весной 1918 года поехал к родителям в Самару на каникулы, где его застал мятеж Чехословацкого корпуса. В июне 1918 года власть в Самаре перешла к эсеровскому Комучу (Комитету членов Учредительного собрания). В июле Семёнов пошёл добровольцем в Народную армию Комуча, служил коноводом в артиллерийской батарее. Прослужив три недели, получил сообщение о тяжёлой болезни отца (который вскоре умер) и добился отпуска домой. В Самаре «устроил себе перевод во вновь формирующуюся Уфимскую батарею», однако по дороге к новому месту службы дезертировал и поехал в Томск, который был ближайшим к нему доступным по условиям войны университетским городом.

С сентября 1918 по март 1920 года (с перерывом) работал в Томском университете и Томском технологическом институте — в лаборатории кафедры физики, которую возглавлял профессор Б. П. Вейнберг. В сентябре 1919 года был мобилизован в белогвардейскую колчаковскую армию и попал сначала в Томский артиллерийский дивизион, а через месяц по ходатайству Б. П. Вейнберга был переведён в радиобатальон и откомандирован в Технологический институт, где продолжил научные исследования. В декабре 1919 года Томск заняла Красная армия и радиобатальон перешёл в её состав.

В конце января 1920 года по ходатайству руководства Томского университета был уволен со службы в Красной армии и продолжил научно-преподавательскую работу. В Томске он оставался до мая 1920 года, когда решил вернуться в Петроград для продолжения научной карьеры.

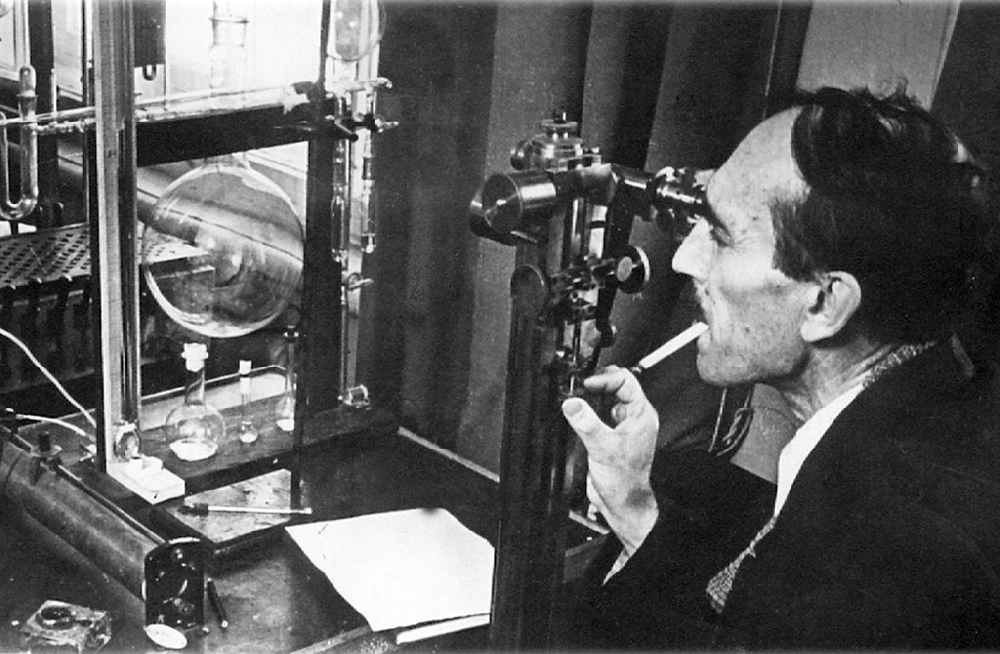

Молодой учёный являлся источником энергии не меньшим, чем изучаемые им ядерные частицы: он добывал аккумуляторы, печки-буржуйки, дрова, не забывая про научный интерес. В его лаборатории трудились будущие прославленные академики и профессора, а тогда подающие надежды молодые учёные В.Н. Кондратьев, Ю.Б. Харитон, А.Ф. Вальтер. Главными направлениями деятельности Семёнова и его лаборатории были ионизация атомов и молекул, явления конденсации и адсорбции, вопросы электрификации. Последняя тема имела первостепенное практическое значение. «Семёновцы» создали теорию теплового пробоя и запатентовали новый тип электростатического генератора.

В 1925 году Семёнов предложил Харитону поставить опыты по окислению паров фосфора. В результате выяснилось, что под воздействием кислорода возникала вспышка, а за ней свечение. Подобное повторилось и при помещении фосфора не в вакуум, а в среду инертного газа. При добавлении кислорода происходила та же реакция. В 1926 году Харитон уехал на заграничную стажировку в Кембридж. Семёнов повторил работы Харитона при более тщательной подготовке, и выводы его сотрудников подтвердились. Кроме того, Семёнов обнаружил зависимость силы реакции от величины ёмкости. Размышляя над результатами, он не мог найти стройного объяснения, пока через несколько месяцев его не осенила догадка: цепная реакция высвобождает столько энергии, что та способна породить не одну, а две активные частицы, появляются две цепочки, которые затем сами раздваиваются, и так повторяется до тех пор, пока при соприкосновениях со стенками сосуда реакция не прекращается. Сформулированные в 1927 году в специальной статье рассуждения о природе цепной реакции имели далеко идущие последствия.

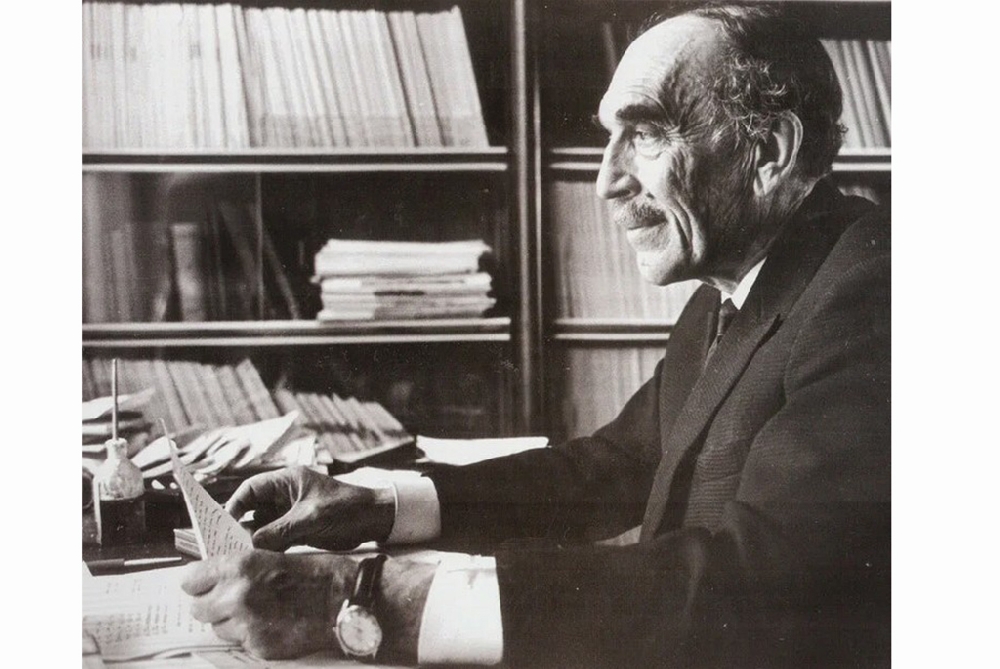

С 1928 года по совместительству был профессором Ленинградского политехнического института, где работал до своего перевода в Москву. С 1928 по 1932 год — заместитель декана физико-механического факультета, инициатор организации в институте специализации по химической физике. С 1927 года — руководитель химико-физического сектора ФТИ, на базе которого в 1931 году основал Институт химической физики АН СССР — его бессменным директором был до конца жизни. Отныне и на протяжении более полувека институт стал основным местом работы Николая Семёнова, превратившись в один из ведущих мировых центров данного направления науки.

В 1934 году академик Семёнов, получивший это звание в 1932 году, издал фундаментальную монографию «Цепные реакции», ставшую настольной для нескольких поколений химиков-кинетиков, где обосновал существование механизма цепной или разветвлённой цепной реакции, отвечающего за многие химические процессы, включая реакцию полимеризации.

В 1930-е гг. в ИХФ скрупулёзно занимались изучением реакции медленного окисления, цепной и тепловой природой воспламенения, теорией горения, детонации и взрыва. Все эти исследования имели первостепенное военное значение. Институт тесно сотрудничал с наркоматами обороны и авиационной промышленности, получал важные военные заказы.

С 1944 года стал преподавать в МГУ, где его приняли более чем прохладно — эту ситуацию в качестве отрицательного примера привёл А. Ф. Иоффе в письме четырёх академиков В. М. Молотову летом 1944 года. В 1944 году Семёнов организовал на химическом факультете Московского университета кафедру химической кинетики, которой он заведовал более 40 лет.

Совместно с П. Л. Капицей был одним из основателей Московского физико-технического института в 1946 году — создатель и научный руководитель факультета молекулярной и химической физики этого института.

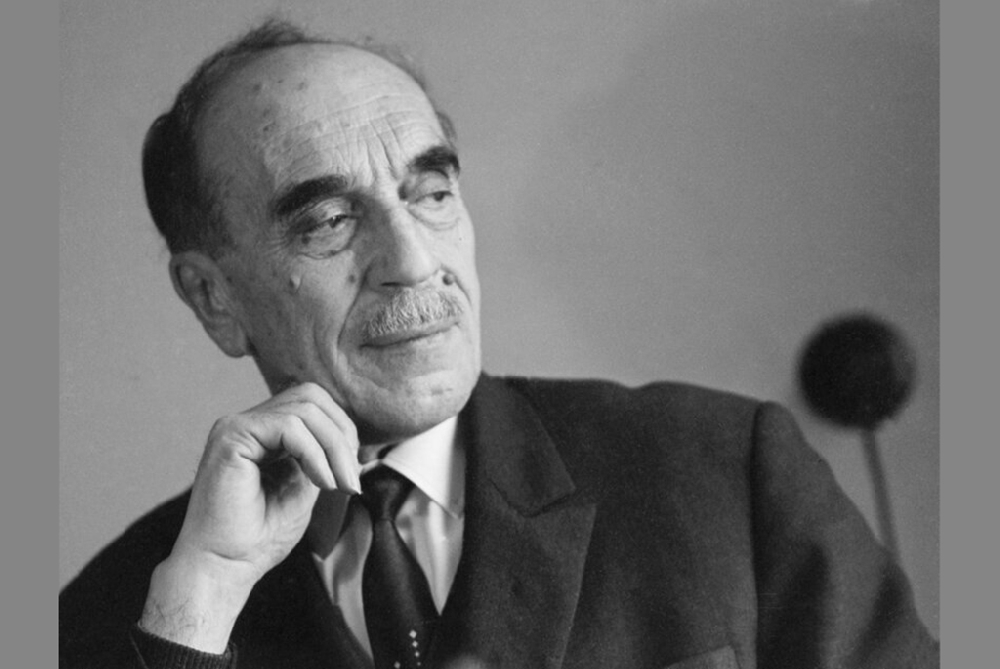

В 1945 году академика Семёнова привлекли к Атомному проекту. В зоне его ответственности оказались подготовка полигона для ядерных испытаний, изготовление фиксирующей все параметры взрыва измерительной аппаратуры. В 1949 году за успешное испытание атомной бомбы Семёнов вновь получил Сталинскую премию. В конце 1940 – начале 1950 гг. Николаю Николаевичу пришлось отстаивать свой приоритет в открытии природы цепных реакций в борьбе с физиком Н.С. Акуловым, обвинявшим Семёнова то в плагиате, то в низкопоклонстве перед Западом. Точку в дискуссии о приоритете поставило присуждение Нобелевской премии 1956 года, но почивать на научных лаврах было не в натуре лауреата. С середины 1950-х гг. научная сфера интересов Семёнова начала охватывать новые направления – строение вещества, эффекты реакции при низких температурах, металлокомплексный катализ, химию полимеров.

В 1958 году Семёнов являлся XII Менделеевским чтецом. Занимал должности академика-секретаря Отделения химических наук АН СССР (1957—1971), Вице-президента АН СССР с 4 июля 1963 по 28 мая 1971 год. В 1960—1963 годах — председатель правления Всесоюзного просветительского общества «Знание», был сменён на этом посту В. А. Кириллиным. С 1981 года — главный редактор журнала «Химическая физика». Активный участник движения учёных против угрозы ядерной войны.

Был в числе академиков АН СССР, подписавших в 1973 году письмо учёных в газету «Правда» с осуждением «поведения академика А. Д. Сахарова». В письме Сахаров обвинялся в том, что он «выступил с рядом заявлений, порочащих государственный строй, внешнюю и внутреннюю политику Советского Союза», а его правозащитную деятельность академики оценивали как «порочащую честь и достоинство советского учёного».

Но важнейшей оставалась работа в ИХФ. Как директор института, Семёнов прилагал все усилия для усовершенствования научно-технической базы, привлечения квалифицированных специалистов. Под его руководством был возведён крупный научный центр в Черноголовке, насчитывающий свыше 10 институтов. Созданный Семёновым коллектив сотрудников достойно продолжил его дело. К научной школе Семёнова относится ряд крупных физиков и химиков: Я. Б. Зельдович, В. Н. Кондратьев, Ю. Б. Харитон, К. И. Щёлкин, Н. М. Эмануэль, Д. А. Франк-Каменецкий и другие.

В 1971 году после 47 лет совместной жизни Семёнов развёлся с Натальей Николаевной. Разрешение на развод пришлось согласовывать с президентом АН СССР и отделом науки ЦК КПСС. Третьей женой учёного стала Лидия Григорьевна Щербакова. Она была на 32 года младше своего избранника, работала в ИХФ, имела степень доктора химических наук. Этот брак остался бездетным.

Семёнов с детства был заядлым охотником. Любовь к охоте он сохранил на всю жизнь и даже в возрасте далеко за 60 лет старался несколько раз в год всецело отдаться любимому увлечению. Другой его страстью было чтение. Среди любимых писателей учёного были Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, А.М. Горький, Чарльз Диккенс, Вальтер Скотт. Являясь душой компании, он любил выезды на природу с сотрудниками, весёлые посиделки, туристические походы.

Первым вопросом, которым Семёнов начал заниматься ещё с 1916 года, была проблема ионизации газов. К началу 1920-х относится начало работы над механизмами пробоя диэлектриков, в результате которой была создана тепловая теория пробоя. Она легла в основу тепловой теории воспламенения (1928), получившей дальнейшее развитие в трудах по теории горения и теплового взрыва (конец 1930-х — начало 1940-х годов). Это позволило рассматривать такие процессы как распространение пламени, детонацию, горение взрывчатых веществ.

В 1920 году совместно с П. Л. Капицей рассчитал отклонение пучка парамагнитных атомов в неоднородном магнитном поле. Подобные опыты, проведённые в 1921 году О. Штерном и В. Герлахом, привели к представлению о пространственном квантовании. В 1924 году совместно с Ю. Б. Харитоном обнаружил критическую плотность и температуру конденсации. Позднее были обнаружены критические явления, задающие предел протекания химической реакции, в процессах окисления ряда веществ (1926—1928).

Наибольшую известность имеют работы Семёнова по теории цепных реакций — открытие им в 1928 году разветвлённых цепных реакций, характеризуемых экспоненциальным ускорением и последующим воспламенением. Тогда же (конец 1920-х — начало 1930-х годов) он показал радикальный механизм цепного процесса, обосновал все основные его черты — малая величина энергии активации, сохранение и увеличение числа свободных валентностей, роль стенок сосуда и примесей в обрыве цепи и т. д. Это открыло широкие перспективы для управления химическими процессами. В 1963 году совместно с А. Е. Шиловым установил роль энергетических процессов (за счёт передачи энергии от высокоэнергетичных продуктов начальным молекулам) в развитии цепных реакций при высоких температурах. За разработку теории цепных реакций в 1956 году Семёнов был удостоен Нобелевской премии по химии (вместе с Сирилом Хиншелвудом).

Н. Н. Семёнов — автор научного открытия «Явление энергетического разветвления цепей в химических реакциях», которое занесено в Государственный реестр открытий СССР под № 172 с приоритетом от 1962 года.

Семёнов усовершенствовал метод квазистационарных концентраций Боденштейна, который долгое время являлся практически единственной основой для проведения практических кинетических расчётов. Если в постановке Боденштейна приравнивались нулю скорости изменения количеств всех промежуточных частиц, то Семёнов указал, что это правило применимо только для частиц с высокой реакционной способностью (радикалы, ионы). Метод Боденштейна — Семёнова является первой попыткой разделения временных масштабов в математических моделях химической кинетики.

Ряд работ Семёнова посвящён исследованию каталитических процессов, он открыл ионно-гетерогенный тип катализа, построил теорию гетерогенного катализа (1955 год, совместно с В. В. Воеводским и Ф. Ф. Волькенштейном). Результаты исследований Семёнова, достигнутые в самых разных направлениях, нашли широкое применение на практике.

Награды и премии

дважды Герой Социалистического Труда (14.04.1966; 14.04.1976)

девять орденов Ленина (10.06.1945; 29.10.1949; 19.09.1953; 04.01.1954; 08.05.1956; 14.04.1966; 20.07.1971; 14.04.1976; 18.12.1981)

орден Октябрьской Революции (14.04.1986)

орден Трудового Красного Знамени (10.06.1946)

Ленинская премия (1976)

Сталинская премия (1941, 1949)

Нобелевская премия по химии (1956)

Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова (1969)

Почётный член Английского химического общества (1943)

Почётный член Национального института наук Индии (ныне — Индийская национальная академия наук) (1954)

Иностранный член Лондонского Королевского общества (1958)

Член Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина» (1959)

Почётный член Венгерской академии наук (1961)

Почётный член Нью-Йоркской академии наук (1962)

Иностранный член Национальной академии наук США (1963)

Почётный член Румынской академии наук (1965)

Почётный доктор ряда вузов: Оксфордского (1960), Брюссельского (1962), Лондонского (1965), Будапештского технического (1965) университетов, Миланского политехнического института (1964) и др.

Саратовский памятник прославленному земляку, бюст академика Н.Н. Семёнова, был установлен при жизни, 13 мая 1981 года, в сквере на Астраханской улице, у пересечения с улицей Вавилова.

В 1990 году ИХФ РАН получил имя Н. Н. Семёнова

27 июля 1996 года одной из улиц в Юго-Западном административном округе города Москвы на территории района Южное Бутово было присвоено название: Улица Академика Семёнова

В Саратове именем Семёнова названа одна из улиц

В Тюмени именем Семёнова названа одна из улиц

На доме в Москве по адресу Фрунзенская набережная, дом 24, где провёл свои последние годы жизни Семёнов, установлена мемориальная доска

При Президиуме РАН работает Комиссия по разработке научного наследия академика Н. Н. Семёнова

Лайнер Airbus A321 (VQ-BOI) авиакомпании «Аэрофлот» «Н. Семёнов».

5 апреля 2019 года в Москве на территории Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» был установлен памятник работы скульптора Александра Миронова.

Академик Н.Н. Семёнов удостоился нескольких монументальных памятников. Последний из них открыт в Москве у здания ИХФ РАН. Скульптор С.А. Щербаков, 2022 год.

Познавательный и активный туризм

Познавательный и активный туризм Отдых на природе

Отдых на природе Сбор грибов и ягод

Сбор грибов и ягод  Рыбалка и охота

Рыбалка и охота  Путеводители

Путеводители Городской туризм и отдых

Городской туризм и отдых Туристические карты

Туристические карты  Саратов и судьбы

Саратов и судьбы Новости туризма

Новости туризма Праздники и народные приметы

Праздники и народные приметы