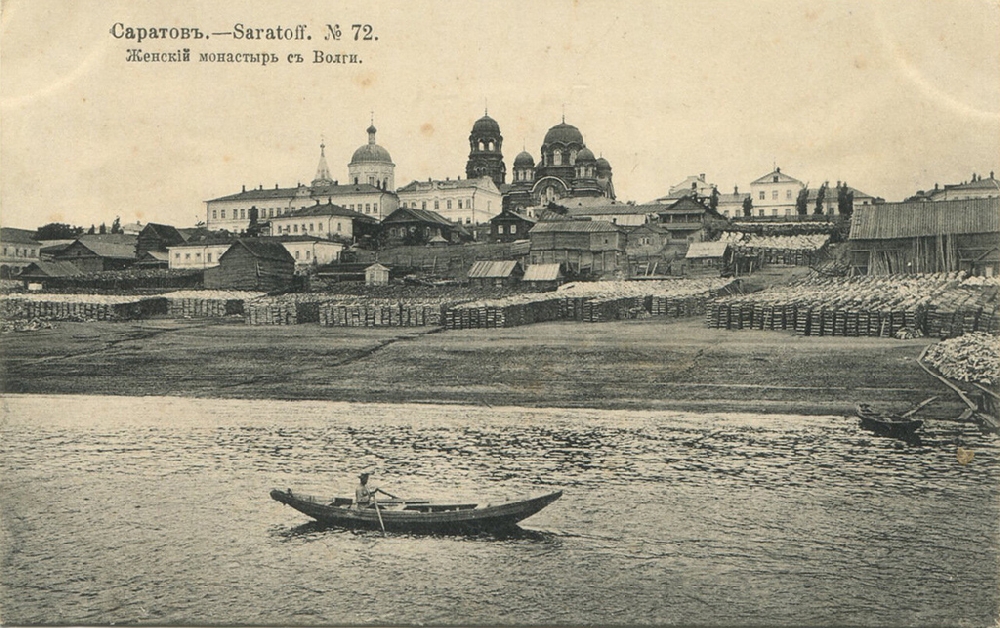

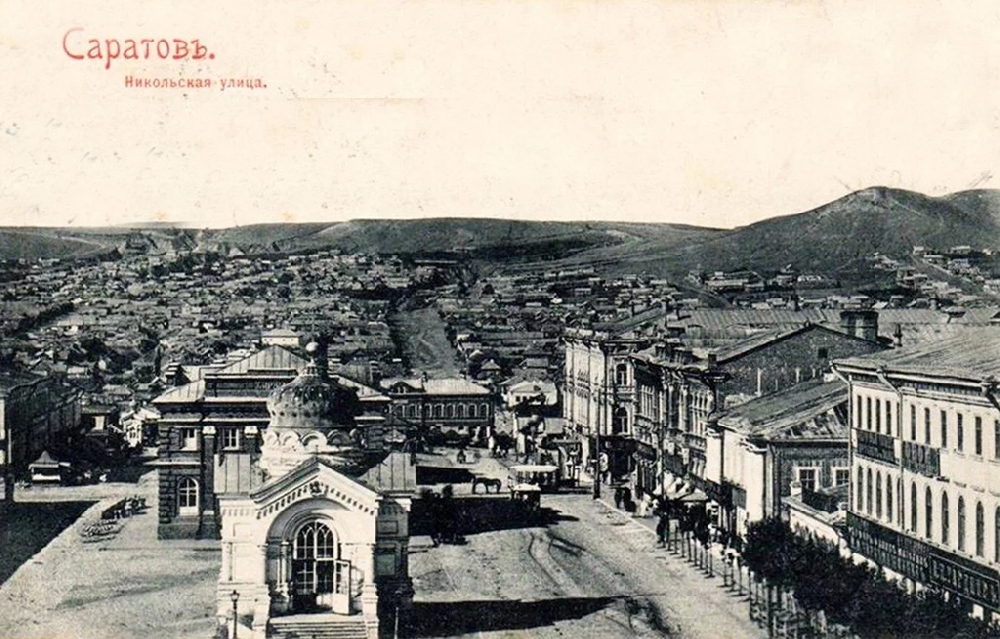

За рекордные 18 лет на посту губернского главы Алексей Давыдович провёл целый ряд изменений, коснувшихся в первую очередь благоустройства Саратова и развития культурной жизни. Именно при Панчулидзеве в губернском городе был построен Александро-Невский кафедральный собор, открылись Первая мужская гимназия (в принадлежавшем губернатору доме) и театр, преобразованный впоследствии в современный театр оперы и балета. Вокруг последнего началось обустройство Театральной площади, облагорожена была и Музейная площадь, на которой появилось здание гостиного двора. Также были возведены постройки Александровской губернской земской больницы (ныне Городская клиническая больница №2 имени В. И. Разумовского) и возобновлена губернская типография. Помимо заслуг на государственной службе губернатор был известен как большой любитель организовывать пышные балы, банкеты и застолья, часто сопровождавшиеся фейерверками.

Алексей с юных лет служил в армии, в 1768 году был определён «в артиллерию фурьером», в 1775 году стал сержантом и в 1780-м — штык-юнкером. Учился в Кадетском корпусе, откуда в 1784 году был уволен по слабости здоровья в чине подпоручика. Предположительно, переехал к отцу в Саратов, приступил к гражданской службе в Саратовской палате уголовного суда, после чего служил в ряде других гражданских учреждений Саратова. По свидетельству Вигеля, Панчулидзев. Своею особой был вовсе не любезен; мал ростом, бледен, долгонос, угрюм и молчалив. Единственною или, по крайней мере, главною его страстью было расчетливое тщеславие. Никогда, ничего и никого не позволял он себе осуждать; напротив, ко всем порокам был более чем снисходителен.

В 1784 году “по слабости здоровья” он был из военных уволен — “с награждением чина подпоручика”. Надо полагать, тогда же он появился в Саратове, где уже находился его отец, и с рвением приступил к службе в Саратовской палате уголовного суда. Формулярный список фиксирует этапы его деятельности, отмеченные повышениями и наградами. 31 декабря 1791 года был направлен советником в Запасную Соляную Экспедицию, где были обнаружены большие злоупотребления. Курируя Элтонские соляные разработки, зарекомендовал себя с лучшей стороны и после сенаторской ревизии в 1800 году стал коллежским советником.

В 1801 году был назначен саратовским вице-губернатором; 21 мая 1808 года — саратовским гражданским губернатором. К моменту своего назначения на губернаторскую должность в 1808 году Панчулидзев был уже зрелым человеком и опытным администратором. Ему шел 50-й год, и семь лет он уже служил на посту вице-губернатора, изрядно приспособившись к местным условиям.

Инициатива назначения Панчулидзева на высокий пост в губернии принадлежала сенатору О.П. Козодавлеву, который побывал в Саратове в том же 1808 году с чрезвычайными полномочиями для скорейшего прекращения возникшей в Саратове чумы, и который узрел в действиях и манерах тогдашнего вице-губернатора Панчулидзева подходящего работника, которому можно было доверить управление здешним краем.

“Храм сей во роды родов будет монументом теплейшего усердия всех обитателей Саратовской губернии к Богу и Царю, оградивших нас от хищного врага всего человечества, уже напрягшего все силы, чтоб, чрез упадок России, довершить конечное рабство Европы”...

Народные деньги на храм были собраны. И стал он для Саратова тем, чем стал для России знаменитый храм Христа Спасителя в Москве — СВЯТЫНЕЙ. “В этом редком святилище служение величественно и производит впечатление заветное, гася в душе христианина тлетворные заботы и попечения. Панихиды, эти печальные церемонии, умилительные для сердца, настраивают дух к истинно-великим думам”,—писал о храмовых литургиях наш известный краевед А.Ф. Леопольдов. Панихиды по убиенным проводились ежегодно 29 августа.

Значение гимназии в жизни Саратова (и в более широких границах) трудно переоценить, если взглянуть на внушительный список её воспитанников, ставших заметными фигурами не только Саратовского края.

Не менее важной составляющей бурной и долговременной деятельности губернатора в Саратове является организация здесь первого крепостного театра, ставшего, в конце концов, основой высокопрофессиональных театральных традиций и театральной культуры, выгодно отличавших впоследствии Саратов от иных провинциальных городов России.

“Почин открытия публичных театральных представлений” Панчулидзев проявил еще в 1790-е годы, когда, женившись на племяннице крупного виноторговца и помещика Г.В. Гладкова, сформировал из умноженных числом крепостных собственную театральную труппу. Известно, что Алексей Давыдович всегда принимал непосредственное участие в подборе пьес, исполнителей, распределении ролей, репетициях — нередко в поисках “божьей искры”, то есть таланта, пропуская через “просмотры” всех наличных холопов, включая хворых и убогих.

Назначение Панчулидзева советником Эльтонского соляного управления отвлекло его на время от театральных пристрастий, что сделало ненадолго первой театральной фигурой в Саратове собственника театра Г.В. Гладкова, но впоследствии — на посту сначала вице-губернатора, и особенно губернатора — Алексей Давыдович возвратился к любимому делу, организовав свой крепостной театр, а в 1810 году соорудив на Хлебной площади первое здание театра — деревянное, непривлекательное, походившее скорее на “большой поместительный сарай на 300 персон”, но просуществовавшее, однако, почти 50 лет. В нём какое-то время продолжала играть крепостная труппа, потом театр стал собственностью города, утвердив место своего постоянного нахождения переименованием близлежащего пространства в “Театральную площадь”, каковая и сейчас на слуху у саратовских граждан.

Без преувеличения Панчулидзева можно считать одним из зачинателей саратовского театра, снискавшего в России повсеместное признание и уважение. Будем помнить и об этом.

Этот очарованный замок служил гостиницей и ловушкой для всех приезжих из обеих столиц и других провинций; во время пребывания их в Саратове каждый из них пользовался в нем помещением, освещением, отоплением, столом и прислугой. Этого мало: библиотека, каждый год умножаемая вновь издаваемыми книгами на русском и иностранных языках, в которую сам хозяин никогда не заглядывал, была к услугам малого числа читающих его посетителей; оркестр, при коем находились два-три немца капельмейстера, должен был при изъявлении малейшего желания тешить столь же малое число любителей музыки; конюшня его, наполненная славными рысаками, и псовая охота были в распоряжении его гостей более, чем в его собственном.

Но какими бы ни были исторические заслуги А.Д. Панчулидзева перед нашим городом и краем, в жизни он проявлял себя земным и грешным человеком, подверженным некоторым "порочным пристрастиям". Наверное, поэтому “он снисходительно относился к слабостям и порокам своих подчинённых, смотрел на них сквозь пальцы, чувствуя и за собой кое-какие грешки!” Здесь придётся обмолвиться о возможной причастности этого губернатора к злоупотреблениям, мздоимству и использованию своего высокого положения.

Потенциальным источником “поживы и соблазна” были для Панчулидзева, как пишут его оппоненты, раскольничьи монастыри и скиты, а также богатые купцы-раскольники, готовые озолотить любезного губернатора за его послабления старообрядцам. Один из таких купцов, “ярый последователь и покровитель поморской секты”, Иван Артемьевич Волков (который Песковский) был не раз протежируем губернатором на выборах в городские головы и пользовался его всяческим расположением и покровительством. За это Волков многократно выручал Алексея Давыдовича из финансовых затруднений — известен случай, когда губернатор “разрешил” уважить себя подношением в сумме 30 тысяч рублей. Заглядывал иногда Панчулидзев и в иргизские скиты, где получал богатые подарки деньгами, лакомствами, съестными припасами, редкими церковными ценностями.

Такая неосмотрительность губернатора привела к печальным последствиям. Пышным цветом расцвели старообрядческие монастыри и раскольничьи общины в Вольске, Хвалынске, Дубовке, а “раскольничья пропаганда разрослась до небывалых размеров”, что, конечно, приходило в противоречие с правительственными указаниями на этот счёт.

Сигналы об этих и других упущениях губернатора неоднократно достигали Петербурга, но ответные меры до поры до времени были сдерживаемы благодаря связям и влиянию Алексея Давыдовича в столичных кругах. Но со смертью Александра I что-то нарушилось в придворной расстановке сил, и гром не замедлил грянуть. В 1826 году летом в Саратов прибыл по Высочайшему повелению сенатор Н.И. Огарев — для ревизии деятельности губернатора. Результаты её оказались неутешительными для Панчулидзева.

По Высочайшему повелению 9 декабря 1826 года Панчулидзев был отрешён от должности губернатора и привлечен к суду Правительствующего сената, который, правда, по завершении разбирательства не счел нужным применить какие-то дополнительные наказания. Алексей Давыдович ушёл в отставку с полным пансионом в 3000 рублей в год.

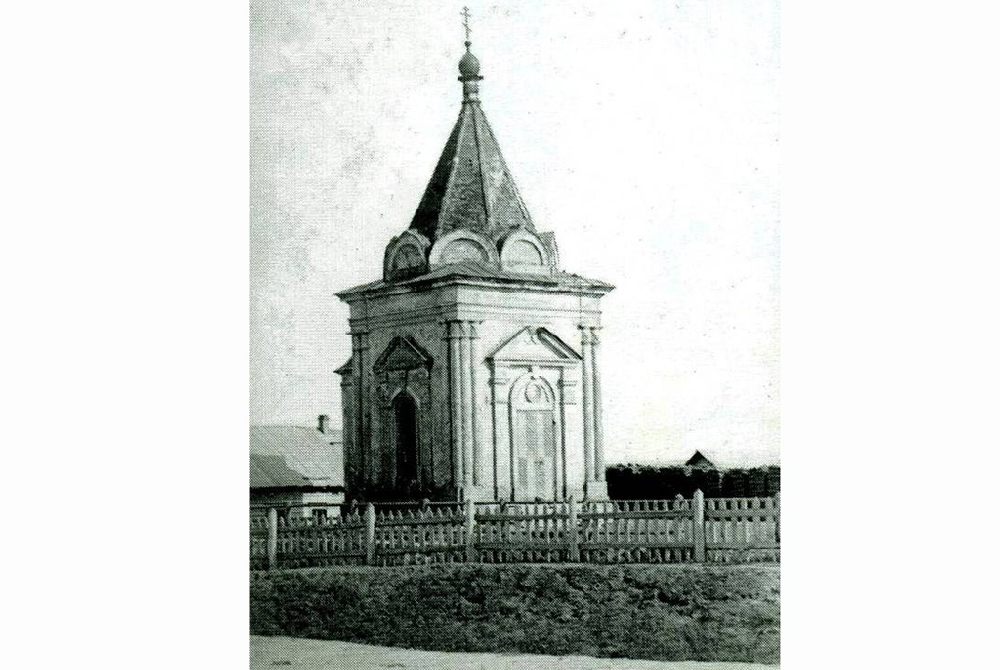

29 июля 1834 года он мирно скончался. На похороны его собралось много народа, — в Саратове имя его было очень популярным. Отпевали Алексея Давыдовича в Новом Соборе, к возведению которого он был напрямую причастен. Известно, что гроб с телом покойного из Собора к Ильинскому кладбищу несли на руках. Похоронен Панчулидзев был в семейной усыпальнице, над которой впоследствии возвели небольшую часовню. Мавзолей-часовня саратовского губернатора А.Д. Панчулидзева (1762-1834) располагалась на северо-восточной стороне от Ильинской церкви, рядом с Белоглинским оврагом. В 1930-е годы остатки Ильинского кладбища вместе с часовней были разрушены.

Алексей Давыдович Панчулидзев достоин доброй памяти, оставив нам, своим потомкам, добрые знаки времён своего пребывания в Саратове на протяжении 50 лет, из коих более 18 он пробыл на высшем административном посту.

Женат он был трижды, с расчетом на хорошее приданое невест (первые две супруги умерли от болезней в молодости), его сын Александр был саратовским губернским предводителем дворянства и пензенским губернатором. В 1790-е годы женился на Марии Александровне Гладковой (1770—1799), племяннице крупного виноторговца и помещика Г. В. Гладкова. Вторая жена — Анна Сергеевна Мачевериани (ум. в 1802). Последней женою его была дочь Петра Петровича Демидова — Екатерина (1782—1847).

16 сентября 2000 г. А. Д. Панчулидзеву в Саратове был установлен памятник при входе с ул. Рахова в Саратовский ГПКиО им. А. М. Горького, скульптор Владимир Степанов.

10 октября 2012 г. были открыты мозаичные портреты Саратовских губернаторов — Панчулидзев А.Д., Галкин-Враской М.Н., Косич А.М. и Столыпин П.А. — на стене дома на ул. Мичурина.

Познавательный и активный туризм

Познавательный и активный туризм Отдых на природе

Отдых на природе Сбор грибов и ягод

Сбор грибов и ягод  Рыбалка и охота

Рыбалка и охота  Путеводители

Путеводители Городской туризм и отдых

Городской туризм и отдых Туристические карты

Туристические карты  Саратов и судьбы

Саратов и судьбы Новости туризма

Новости туризма Праздники и народные приметы

Праздники и народные приметы