Усадьба городская Максимова, построена в 1830-1840-е гг., в этом доме бывали Н.Г.Чернышевский и декабрист А.П.Беляев. Именно под таким названием усадьба значится в списке объектов культурного наследия регионального значения. До этого она значилась, как "Дом Кожевникова М.Л. (дом губернатора)" и "Дом Шортана". А.П.Брюллов – архитектор этой усадьбы – известен своими столичными работами (Мраморный дворец, Пулковская обсерватория, Михайловский театр, Лютеранская церковь на Невском проспекте и др.). Многие знают знаменитую картину "Последний день Помпеи", написанную его младшим братом Карлом. Вместе с братом они учились за границей 6 лет, но если Карл занимался только живописью, то Александр стал известным архитектором.

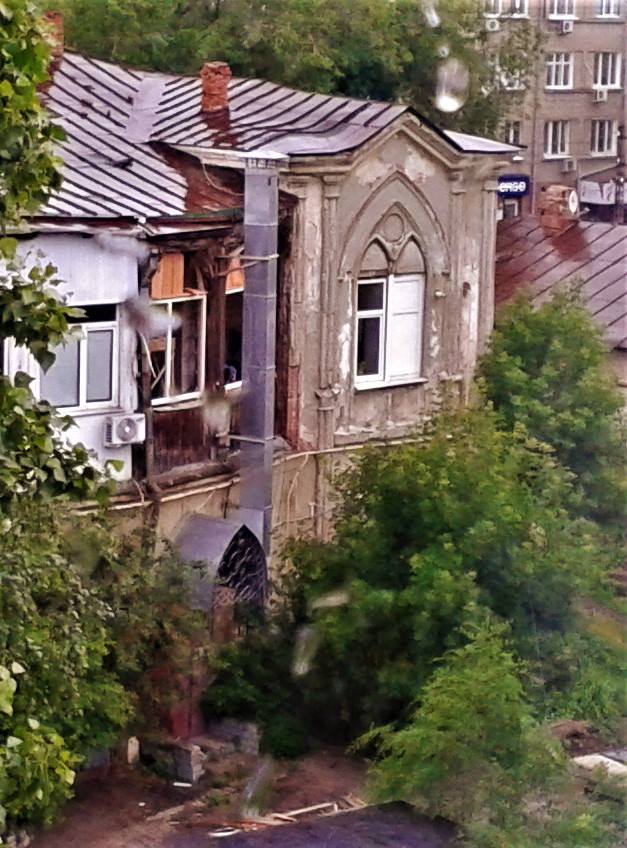

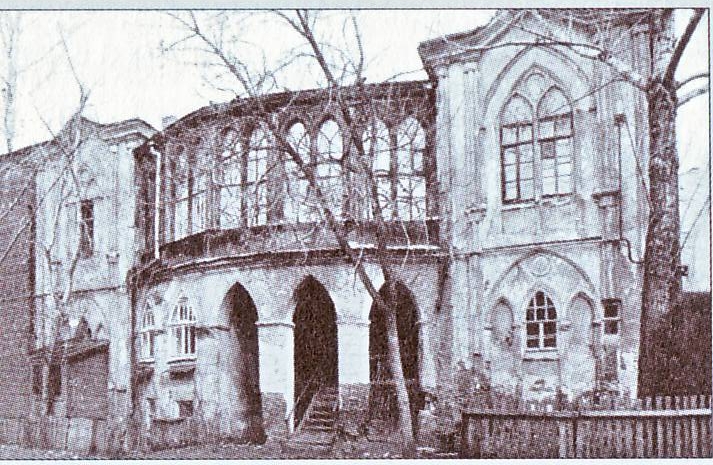

В архитектурном плане наибольший интерес представляет его дворовый фасад, к сожалению, частично деформированный. Не примечательный фасад дома с улицы Чернышевского разнится с видом со двора: готический фасад, изогнутые линии. Это здание долго считалось одним из лучших в Саратове. Такому мнению способствовало и имя архитектора, его проектировавшего, и внешняя приглядность, и, надо думать, внутреннее комфортабельное для того времени устройство. Добавим к этому, что к дому ранее прилегал обширный сад, уступами спускавшийся к Волге, а из окон дворового фасада открывался великолепный вид на реку. За последние 20 лет многое утеряно – и готические сушильни во дворе, и колоннада входа, и деревянная готическая веранда. Но даже остатки было величия впечатляют!

Первым владельцем усадьбы был губернский прокурор и помещик В. Максимов. В числе других хозяев: купец Шортан, Матвей Львович Кожевников (саратовский губернатор в 1846-1854 годах), купец Никифор Иванович Медведев, купцы Броницкие и Духиновы. Это здание было построено в 1830-1840 годах по проекту Александра Брюллова - архитектора, известного столичными работами: Мраморный дворец, Пулковская обсерватория, Михайловский театр, Лютеранская церковь Петра и Павла на Невском проспекте, Караван-сарай в Оренбурге, автор знаменитого портрета Н.Н. Гончаровой, жены Пушкина — старший брат художника Карла.

Следующим владельцем усадьбы был купец Шортан. Известно, что он был зятем бывшего тверского купца Петра Федоровича Тюльпина, который переехал в Саратов в декабре 1818 года и постепенно ставший одним из самых богатых и влиятельных людей г.Саратова. Пётр Фёдорович дважды на трёхлетия избирается городским головой в 1845 и 1849 годах.

Непонятно жил ли сам Шортан в доме, ибо по сведениям саратовских краеведов здесь какой-то период времени квартировал надворный советник Сафронов Александр Яковлевич, бывший с 1843 по 1845 вице-губернатором Саратовской губернии. Сафронов запомнился истории своими стычками с губернатором Фадеевым Андреем Михайловичем, который жаловался на него министру внутренних дел Российской империи. Правда Фадеев за время пребывания в должности с 1841 по 1846 год ругался и с предыдущим своим вице-губернатором Карлом Карловичем Оде-де-Сионом. В результате Фадеева сняли, во всех своих бедах он винил человека, сменившего его на посту губернатора: "Меня нужно было сменить, чтобы очистить вакансию фавориту министра Кожевникову, бывшему адъютанту его брата". Ничего не напоминает из нашей действительности?

Новый губернатор Матвей Львович Кожевников снимал апартаменты в доме Шортана с 1846 по 1854 год, т.е. на всё время своего пребывания губернатором. Интересная судьба была у этого человека. До этого в 1839-1845 годах он был наказным атаманом Уральского казачьего войска в моём родном Уральске, имел чин генерал-майора. В период его правления с 1852 года в Саратове началось мощение улиц, учрежден базар на Сенной площади, воздвигнута Михайло-Архангельская церковь. Благодаря ему была построена Нерукотворенно -Спасская (Сергиевская) церковь в 1825 году. Престолов в ней было три: во имя Нерукотворенного Образа Спасителя, во имя Божией Матери, иконы Ее "Всех скорбящих Радость", и во имя преподобного Сергия Радонежского. До этого попечением Василия Максимовича была возведена каменная церковь в селе Увек в 1815 году.

Существует предание, что в память о своих молодых казачьих годах, в своём кабинете в губернском правлении Матвей Львович занимался за конторкой, сидя на богато украшенном казачьем седле. Служба среди казаков оставила неизгладимый след в его привычках. Кожевников любил шумное застолье, весёлые компании и солёные шутки. На его «пирах» бывали декабрист Александр Беляев и студент Петербургского университета Николай Чернышевский. Последний писал, что «долго не мог отойти» от подобных посиделок. Александра Петровича Беляева, после сибирской ссылки работал управляющим имением Нарышкина в селе Пады Балашовского уезда и довольно-таки часто приезжал в Саратов, так воспоминал о губернаторе Кожевникове: “Остроумный, чрезвычайно приятный в обществе, гостеприимный, гастроном и большой знаток и любитель хорошего вина, которого всегда было изобилие за его столом, так как сам он любил выпить и любил, чтобы гости его пили. Он был очень радушен и гостеприимен, и все приезжающие в Саратов обедывали у него. Помнится, что я у него за обедом видел Н.Г. Чернышевского, сына саратовского протоиерея, тогда еще студента и неизвестного, а впоследствии получившего такую известность своими сочинениями.” В память о возможной встрече декабриста и будущего писателя-революционера на фасаде дома установлена мемориальная доска.

В 1866 году в бывшем доме Шортана были подписаны документы, касающиеся строительства железной дороги к Саратову - Тамбово-Саратовской железной дороги. Это первая железная дорога, которая связывала среднее Поволжье и Черноземье. Она была построена во второй половине XIX века и названа по крайним пунктам — Тамбова на северо-западе и Саратова на юго-востоке. А уже потом она была продлена от Саратова в сторону Уральска. Необходимые документы с устроителями дороги были подписаны 21 июня того года после обсуждения в присутствии представителей города «на квартире губернского предводителя дворянства, председателя железнодорожного комитета Н.Д. Давыдова (сына поэта-партизана) на Большой Сергиевской улице, в доме Шортан.

В начале 1870-х домом владел купец Никифор Иванович Медведев. Он сдавал его в аренду женскому пансиону. В 1874 году усадьбу перекупили первогильдийные купцы Броницкие и Духиновы «в общую собственность». Среди постояльцев дома отметим проживавших здесь в разное время прокурора саратовской судебной палаты С.С. Жихарева, члена палаты М.Я. Тредьяковского, представителя известной в Саратове купеческой династии П.Н. Парусинова, совладельца «Гран-Мишеля» и других.

Последним владельцем дома был Иван Иваныч Духинов, сын Ивана Гордеевича. Данный дом находился в собственности семьи Духиновых вплоть до 1918 года. В этом году всю семью из 11 человек уплотнили на 1-й этаж, а в 1928 выселили на Бабушкин взвоз. В советское время дом был разделён на коммунальные квартиры и до сих пор является жилым.

Объект культурного наследия регионального значения: Дом Кожевникова М.Л. (дом губернатора), 1830-1840-е гг., ул. Чернышевского, 146 (распоряжение Губернатора Саратовской области от 12 сентября 1997 года № 1234-р «О постановке на государственный учет объектов историко-культурного наследия»). Исключен из числа памятников истории и культуры федерального (общероссийского) значения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 1997 г. № 452 "Об уточнении состава объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения".

Познавательный и активный туризм

Познавательный и активный туризм Отдых на природе

Отдых на природе Сбор грибов и ягод

Сбор грибов и ягод  Рыбалка и охота

Рыбалка и охота  Путеводители

Путеводители Городской туризм и отдых

Городской туризм и отдых Туристические карты

Туристические карты  Саратов и судьбы

Саратов и судьбы Новости туризма

Новости туризма Праздники и народные приметы

Праздники и народные приметы

Саратовская область

Саратовская область