Мрачноватый и таинственный дом на улице Мичурина, связаны с этим местом в Саратове и Духовная католическая семинария и командирское общежитие, а ныне управление по культурному наследию. В этом доме в 30-е годы ХХ века жил русский писатель Константин Симонов. Симонов прожил в Саратове четыре года (1927 — 1931), здесь он сделал первые шаги в самостоятельную жизнь, о чём он сам признавался: «Саратов – город моей юности. Любил его и люблю». Здесь он окончил семилетку, поступил в фабрично-заводское училище, а затем работал токарем на инструментально-механическом заводе «Универсал», а потом жил в Москве, куда семья переехала в 1931 году. Именно в Саратове он написал первые стихи. Саратовские воспоминания на всю жизнь остались в памяти писателя. Недаром главным героем пьесы, затем ставшей фильмом, "Парень из нашего города" стал простой саратовский парень Сергей Луконин. После смерти писателя 30 октября 1980 года второму городскому профессионально-техническому училищу было присвоено имя Симонова, а рядом с главным входом был открыт памятник Симонову.

Открытие в Саратове духовной семинарии для Тираспольской римско-католической епархии было утверждено императором Александром II в феврале 1856 года. После решения организационных вопросов 24 января 1857 года образовательное учреждение было открыто и освящено. Вскоре здесь, помимо существовавшего двухэтажного дома, в котором расположили католическую семинарию, были выстроены по бокам главного здания два флигеля для квартир ректора, эконома, преподавателей и секретаря семинарии. В начале 1910-х годов левый деревянный флигель, где располагались квартиры эконома и секретаря семинарии, а также погреб, был перестроен в гостевой дом. Здание было двухэтажным, с мезонином, а в оформлении были использованы готические мотивы.

В 1918 году Католическая духовная семинария была переведена в Одессу, так как большинство зданий религиозного назначения было «национализировано», и строения на территории бывшей семинарии стали использоваться под различные учреждения. Здание семинарии было превращено в лазарет для раненых, а из квартир выселены преподаватели и члены консистории. Здание семинарии до наших дней не сохранилось – сегодня на его месте многоэтажный жилой комплекс.

В дальнейшем двухэтажный флигель стал использоваться как временное жильё для семей командирского состава пулемётных курсов и пехотной школы, находившихся рядом на углу улиц Горького и Мичурина, в здании бывшей православной Духовной семинарии.

По предположениям некоторых краеведов, в этом здании командирского общежития с 1927-го по осень 1931 года с семьёй отчима проживал выдающийся русский поэт, прозаик и драматург Константин Михайлович Симонов (1915–1979). Об этом указывает и информационная надпись на здании.

Правда, скупые воспоминания К. Симонова не позволяют однозначно утверждать это. В Саратове его отчим служил в пехотной школе комсостава. В книге «Глазами человека моего поколения» К. Симонов пишет о саратовской квартире: «Мы жили в казенном военном доме в двух смежных комнатах, в квартире с общей кухней, где жили еще в двух комнатах двое соседей с женами, тоже военные».

Весной 1931 года отчим Симонова был незаслуженно арестован, а командир и комиссар школы распорядились немедленно выселить семью арестованного комбата А. Г. Иванишева из занимаемого ею казенного помещения. «На следующее утро явился, не помню уж, командир или младший командир с красноармейцами. Вещей из своих двух комнат мы никуда не забирали, и нам было сказано, что или мы их заберем, или их без нас вынесут, а комнаты опечатают. Помогли соседи: то, что можно было перенести к ним, перенесли к ним, что-то поставили по стенам в прихожей, то, что не влезло в прихожую, мешало ходить там, очевидно, оставалось выносить во двор».

Бывший флигель Римско-католической семинарии на двух этажах имел по четыре больших комнаты и, конечно, свободно мог разместить здесь несколько командирских семей. Но представить себе, где в этом гостиничного типа доме могли располагаться ещё и общие кухни, и прихожие, затруднительно. Тем не менее, здание оставалось военным общежитием долгие годы.

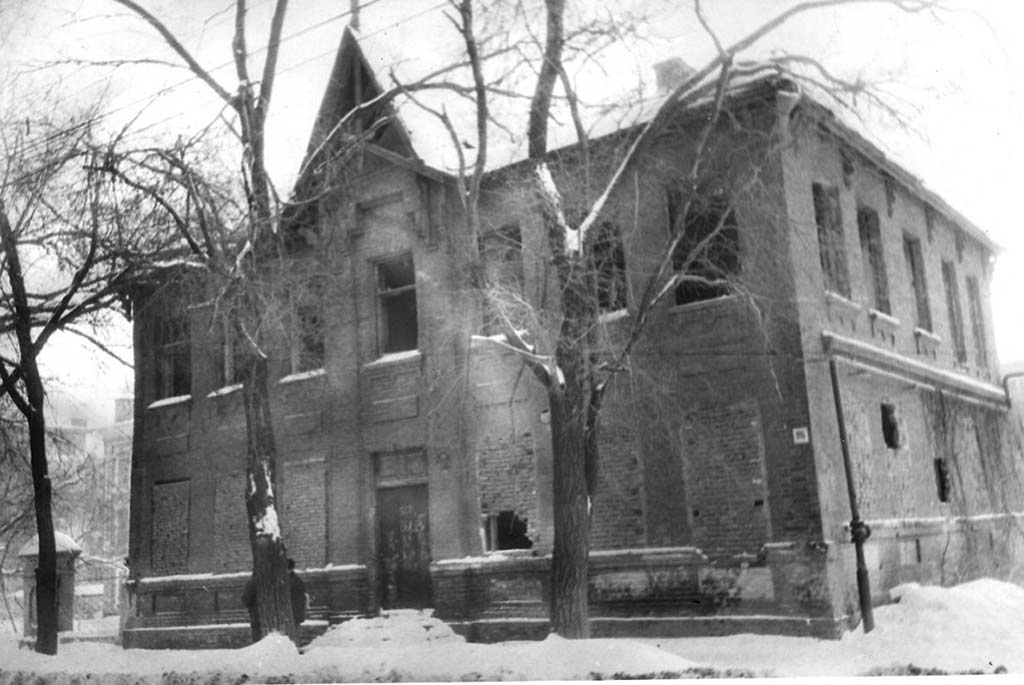

Дом, где в Саратове жил Константин Симонов, сохранился и по сей день. В 1990-е годы над особняком, соседствующим со школой №19 (ныне – гимназия №1), нависла угроза исчезновения. Здание было расселено и некоторое время простояло в полуразрушенном состоянии. Однако, вскоре не без усилий саратовских краеведов, дом №86 по улице Мичурина был восстановлен. Теперь в нём находится Научно-производственный центр по историко-культурному наследию Саратовской области, а также областной комитет охраны исторического наследия.

В Саратове установлен памятник Константину Симонову. Расположен он в Октябрьском районе, во дворе училища №2 (ул. 2-я Садовая, 21).

После смерти писателя 30 октября 1980 года второму городскому профессионально-техническому училищу было присвоено имя Симонова, а рядом с главным входом был открыт памятник Симонову. Сейчас в здании размещается Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области "Саратовский колледж кулинарного искусства". Монумент представляет собой массивную высокую гранитную глыбу, верхняя часть которой выполнена в виде портрета Симонова. По бокам высечены советские солдаты, символизирующие главных героев произведений писателя. К сожалению, из-за своего местоположения монумент не является широко известной достопримечательностью города.

А в самом здании теперь работает ГАУК «Научно-производственный центр по историко-культурному наследию Саратовской области». Его сотрудники, в частности, составляют исторические справки о старых домах Саратова.

Познавательный и активный туризм

Познавательный и активный туризм Отдых на природе

Отдых на природе Сбор грибов и ягод Растения

Сбор грибов и ягод Растения Рыбалка и охота Животные

Рыбалка и охота Животные Путеводители

Путеводители Городской туризм и отдых

Городской туризм и отдых Туристические карты

Туристические карты  Саратов и судьбы

Саратов и судьбы Новости туризма

Новости туризма Праздники и народные приметы

Праздники и народные приметы

Саратовская область

Саратовская область