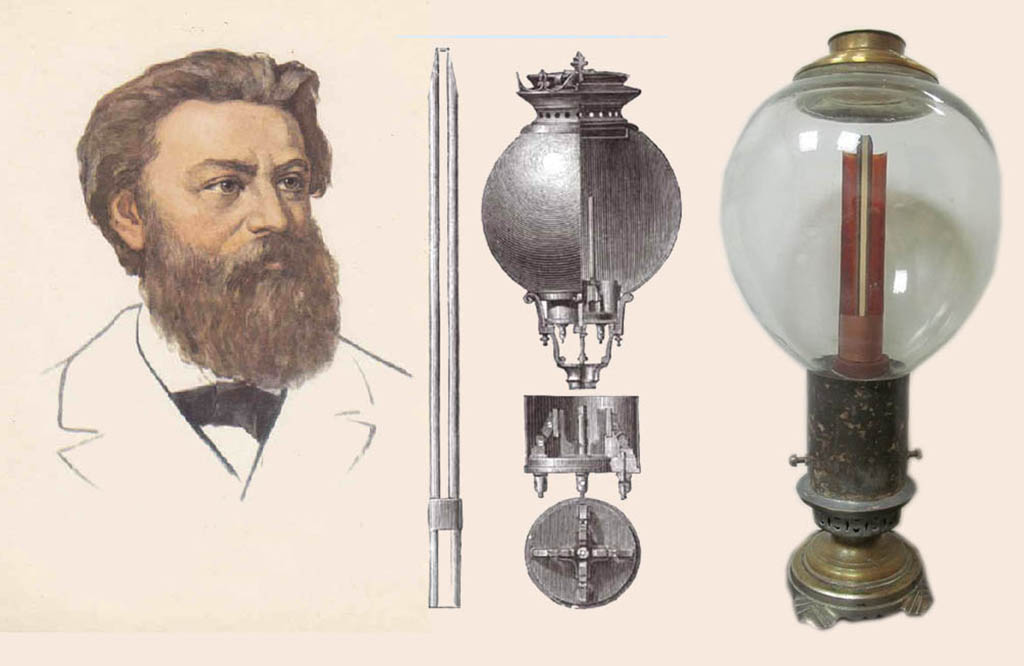

Бюст П. Н. Яблочкова – саратовский памятник выдающемуся русскому изобретателю-электротехнику, создателя первого электрического источника света. Бюст П. Н. Яблочкова уроженца Саратовской губернии установлен в 1969 году в центре Саратова на Астраханской улице возле входа в носящий с 1947 года его имя Саратовский электромеханический техникум (ныне Саратовский колледж радиоэлектроники), у пересечения с улицей Вавилова, первый в стране памятник изобретателю. Автором стоящего на высоком постаменте бюста, удивительно схожего с оригиналом, стал скульптор К.С. Суминов. Павел Николаевич Яблочков (1847 - 1894) — русский электротехник, военный инженер, изобретатель и предприниматель, один из основателей электротехники, создатель дуговой лампы (вошедшей в историю под названием «свеча Яблочкова») и первого в мире электрического трансформатора переменного тока и другими изобретениями в области электротехники. Благодаря изобретениям ученого в XIX веке Россию называли родиной электричества.

Колледж радиоэлектроники имени П. Н. Яблочкова был основан в 1899 году решением Саратовской городской думы, как срeднeтexническoe мexaникo-xимическoe yчилищe. Автором проекта здания училища и первым директором был выпускник Петербургского технологического института Н. А. Панов. В 1912 году училище представляло Россию на международной выставке в городе Льеже (Бельгия), где завоевало «Гран-при».

Павел Николаевич Яблочков (2 (14) сентября 1847, Сердобский уезд Саратовской губернии — 19 (31) марта 1894, Саратов) — русский электротехник, военный инженер, изобретатель и предприниматель. Известен разработкой дуговой лампы (вошедшей в историю под названием «свеча Яблочкова») и другими изобретениями в области электротехники.

При работе в Париже он изобрел то, чем известен Павел Яблочков стал по всему миру. Это электрическая свеча, которая являла собой дуговую лампу без регулятора. На свое изобретение 23 марта 1876 года ученый получает французский патент под номером 112024. Кроме того, за французский период деятельность он внедрил систему электрического освещения на однофазном переменном токе и разработал способ «дробления света посредством индукции катушек» (на это изобретение он также получил патент). Его система освещения была представлена в 1878 году в Париже на Всемирной выставке и пользовалась огромным успехом. Во многих странах были созданы компании по коммерческой эксплуатации свечи Павла Николаевича.

Свеча Яблочкова не могла, конечно, долго удержаться ввиду ее значительных неудобств: недолговечности и понижения светящейся точки по мере горения. Но все же она явилась первой, позволившей применить в более широких размерах электрическое освещение на улицах, площадях, в театрах, магазинах и т. п. В годы пребывания во Франции Павел Николаевич работал не только над изобретением и усовершенствованием электрической свечи, но и над решением других практических задач. Только за первые полтора года — с марта 1876 по октябрь 1877 — он подарил человечеству ряд других выдающихся изобретений и открытий. П. Н. Яблочков сконструировал первый генератор переменного тока, который, в отличие от постоянного тока, обеспечивал равномерное выгорание угольных стержней в отсутствие регулятора, первым применил переменных ток для промышленных целей, создал трансформатор переменного тока (30 ноября 1876 года, дата получения патента, считается датой рождения первого трансформатора), электромагнит с плоской обмоткой и впервые использовал статистические конденсаторы в цепи переменного тока.

В 1878 году Яблочков вернулся в Россию, чтобы заняться проблемой распространения электрического освещения. Вскоре после приезда изобретателя в Санкт-Петербург была учреждена акционерная компания «Товарищество электрического освещения и изготовления электрических машин и аппаратов П. Н. Яблочков-изобретатель и К°», которая открыла свой электротехнический завод на Обводном канале.

Начиная с 1882 года Павел Николаевич он целиком переключился на создание мощного и экономичного химического источника тока. Работы с химическими источниками тока оказались не только малоизученными, но и опасными для жизни. Проводя эксперименты с хлором, Павел Николаевич сжёг себе слизистую оболочку лёгких и с тех пор стал задыхаться, у него, к тому же, начали опухать ноги. В 1883 году из-за болезни Яблочков был вынужден прервать свои работы; продолжить опыты он смог только в 1884 году. С этого времени и до 1889 года он продолжал работы над электродвигателями и химическими источниками тока.

19 (31) марта 1894 года в 6 часов утра П. Н. Яблочков скончался. 21 марта тело Павла Николаевича перевезли для похорон в село Сапожок. 23 марта его похоронили на окраине села, в ограде Михайло-Архангельской церкви в фамильном склепе. Памятник на могиле П. Н. Яблочкова был установлен в 1952 году на кладбище села Сапожок Ртищевского района.

Имя Яблочкова носит Саратовский электромеханический техникум (ныне Колледж радиоэлектроники). Имя присвоено в 1947 году в связи со 100-летием со дня рождения П. Н. Яблочкова.

Познавательный и активный туризм

Познавательный и активный туризм Отдых на природе

Отдых на природе Сбор грибов и ягод

Сбор грибов и ягод  Рыбалка и охота

Рыбалка и охота  Путеводители

Путеводители Городской туризм и отдых

Городской туризм и отдых Туристические карты

Туристические карты  Саратов и судьбы

Саратов и судьбы Новости туризма

Новости туризма Праздники и народные приметы

Праздники и народные приметы

Саратовская область

Саратовская область