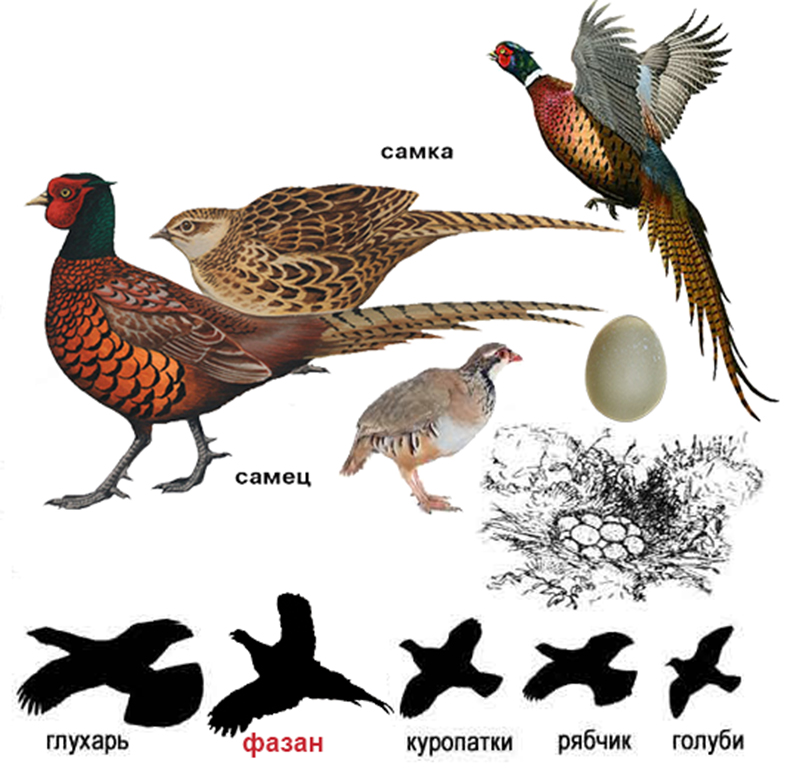

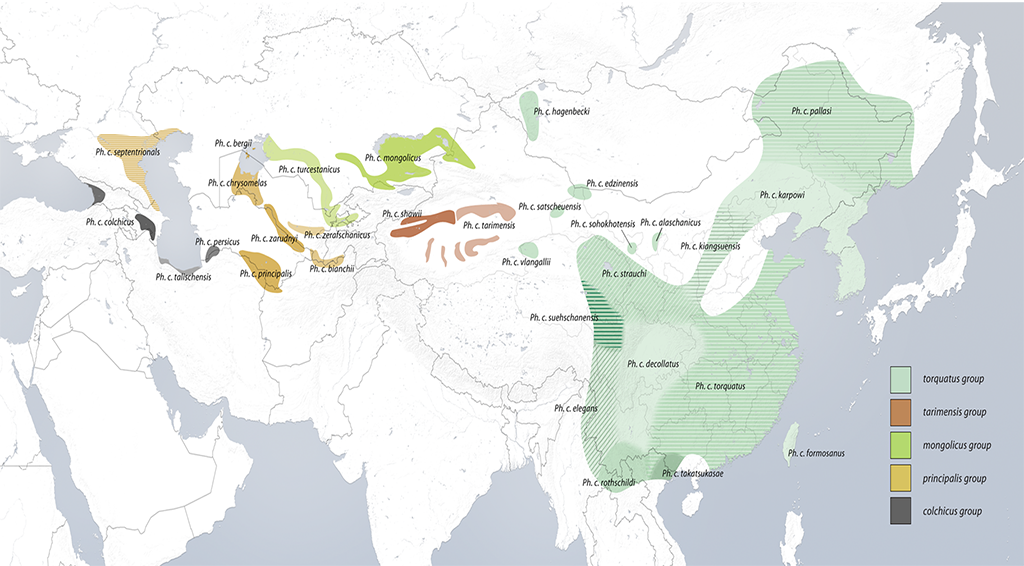

Обыкновенный фазан, или кавказский фазан (Phasianus colchicus), — птица из семейства Фазановые, отряда курообразных. Азиатский интродуцированный вид, относится к числу одомашненных птиц и является распространённым объектом охотничьего промысла. Само название «фазан» произошло от древней колонии Фасис, основанной в 4 веке до нашей эры недалеко от современного грузинского города Поти и откуда, согласно легенде, аргонавты завезли фазанов в Грецию. Довольно крупная наземная птица, ведущая преимущественно наземный образ жизни. Размеры и масса тела у него примерно такие же, как у домашней курицы, но благодаря длинным хвосту и ногам самец выглядит несколько крупнее. Окраска самца очень яркая, состоит из сочетания красновато-рыжего, чёрного, белого, золотистого, синего и зелёного цветов, тогда как самка окрашена в скромные сероватые тона с большим количеством коричневых пестрин. В природе фазана невозможно спутать ни с какой другой птицей прежде всего благодаря его длинному хвосту, особенно бросающемуся в глаза у летящей птицы.

Крупная птица с ярко выраженным половым диморфизмом: для самца характерны пёстрый наряд, голова и шея переливчато-зелёною цвета, контрастирующие с красными мясистыми наростами на голой коже вокруг глаз. Очень длинный, клинообразный хвост — из 18 суживающихся к концу перьев, иногда более 50 см длинной. Вершину коротких, округлённых крыльев образуют четвёртое и пятое маховые перья. Самцы со шпорами на ногах и с блестящим оперением. Окраска самки буровато-серая с тёмными пестринами, хвост короче, чем у самца. Некоторые разновидности имеют характерный белый «ошейник», другие отличаются тёмно-зелёным оперением. Длина тела до 85 см, вес до 1,7—2,0 кг. Самцы крупнее самок. При токовании самец издаёт грубый, но звонкий двусложный крик, сопровождаемый частыми взмахами крыльев, создающими особый вибрирующий звук. При сильном возбуждении вблизи самки негромко «гукает». Самка молчалива; вспугнутая, издаёт тонкий писк.

Обыкновенный фазан живёт в лесах с подлеском, или в зарослях кустарника. Держится преимущественно возле воды, в зарослях по долинам рек и берегам озёр, в густых лесных зарослях, богатых вьющимися и колючими кустарниками и прерывающихся небольшими лесными полянками, или в кустарниках по обочинам полей. Излюбленные местообитания — поймы рек с лесами и кустарниками.

Главную его пищу составляют семена, мелкие плоды, ягоды, побеги, зерна. Обычно это зелёные части растений, цветы, ягоды (лох, облепиха, боярышник, шиповник, ежевика), семена, почки, различные насекомые, пауки, черви, моллюски. В начале зимы в корме бывает особенно много ягод и семян. Ягодами лоха фазаны кормятся на деревьях вплоть до опадания их в декабре, облепиха же даёт им корм всю зиму. Особой избирательности в корме нет, и основу питания составляют массовые виды растений и животных. В поисках корма птицы роются в подстилке, разгребая её ногами, но корни и клубни в рационе почти не представлены. Только при отсутствии ягод (например, в пойме Волги) луковицы, клубеньки камыша и стрелолиста, корни щавеля и жерухи поедаются в большом количестве.

Суточный ритм активности практически не меняется весь год и представляет собой чередование периодов повышенной кормовой активности утром и вечером с дневным отдыхом и ночным сном. Фазаны — стайные птицы и, за исключением периода размножения, держатся небольшими разреженными группами, образуя в конце лета и осенью довольно большие скопления на особо благоприятных для кормёжки местах. Ведёт наземный образ жизни, но может кормиться и ночевать на деревьях. Бегает быстро, легко лавируя в густых зарослях. Вспугнутый, он редко поднимается на деревья, предпочитая прятаться на земле в траве и в кустах.

Преследуемые птицы способны развивать скорость до 90 километров в час, хотя летать на далекие расстояния для них затруднительно – они предпочитают бегать. Фазан очень быстро бегает и легко пробивается в самых густых зарослях, но при близкой опасности взлетает характерным «взрывным» полётом почти вертикально и сразу же развивает большую скорость, хотя пролетает обычно небольшое расстояние. Сам полет типичного-для куриных птиц типа, при котором серии быстрых взмахов чередуются со скольжением на расставленных и загнутых вниз крыльях. Вопреки существующему мнению, фазан сравнительно часто пользуется полётом, особенно там, где места кормёжек, ночёвок и водопоя находятся на некотором удалении друг от друга. Те популяции, которые совершают значительные сезонные перекочёвки, делают это как с помощью полёта, так и пешком, но пока ещё никто не наблюдал беспосадочного полёта фазана дальше чем на 1 км.

К обитанию в снегу фазан совершенно не приспособлен и всячески его избегает. Непродолжительный или неглубокий снежный покров, оставляющий доступными различные корма, фазану не вредит, но глубокий снег, если он сохраняется более недели, оказывает на этих птиц губительное влияние.

Для фазана свойствен полигамный характер взаимоотношения полов. Вокруг взрослых самцов (в возрасте не менее 3 лет) собираются 2–3 самки, а при вольерном разведении — даже целые группы самок. В апреле самец избирает токовой участок, размеры которого варьируют в зависимости от численности птиц и характера растительности, от 0.6 до 2 га. Наиболее типичны участки, где имеются сочетания густых кустарниково-травянистых зарослей, открытых полян и водопоев. В зарослях устраивается гнездо, и там же птицы ночуют, а на открытых местах с невысокой травой они кормятся. а гнездовом участке у самца имеется 2–3 точки, на которых он токует особенно часто и откуда ведёт наблюдение за соседями. В пределах своего участка самец все время перемещается, причём по вполне определённому маршруту. Самка располагает гнездо в самом глухом уголке участка. Весеннее оживление начинается рано в начале-середине марта. Крики самцов звучат особенно часто на восходе, днем они стихают, а вечером вновь становятся более частыми. Интервалы между токовыми криками в это время равняются в среднем 6 мин, позже увеличиваются до 10 мин.

В это время часто происходят стычки между самцами, обычно между владельцами участка и посторонним. Стычки могут принимать довольно ожесточённый характер, и, как правило, заканчиваются победой хозяина. В начале схватки самцы стоят друг против друга, вытянув навстречу головы и шеи, клюв к клюву, совсем как домашние петухи. При драке удары наносятся крыльями, клювами и ногами, но прежде всего каждый из соперников норовит подпрыгнуть повыше, чтобы нанести удар ногами сверху. Активность токования быстро гаснет к началу мая и полностью затухает к концу мая, к моменту вылупления птенцов. С этого времени территориализм исчезает полностью, самцы покидают гнездовые участки и перемещаются в другие места, в густые заросли вблизи водоёмов, где у них протекает линька. Осеннее токование выражено слабо, брачные крики можно снова слышать в сентябре—октябре.

Брачный ритуал самца довольно прост. Громкий брачный крик, слышимый за 400–600 м, представляет собой двусложный, несколько картавый и в то же время звонкий звук, где последний слог, а иногда первый, состоит как бы из двух слившихся слогов, так что в целом крик этот звучит как «кх. . . кх-кх». Почти синхронно с этими слогами или сразу вслед за ними (у разных подвидов, видимо, существуют определённые различия в этом дисплее) следует короткая, около 0.5 с серия активных взмахов крыльями, хлопки которых сливаются в вибрирующий звук, вроде «прррр». Крылья работают так быстро, что отдельных взмахов различить не удаётся, причём во время взмахов передняя часть тела птицы слегка поднимается, и бьющие крылья не касаются земли. Другой вокальный элемент тока — негромкое «гуканье», звучащее как довольно глухое «гу-гу». Этот звук выражает особенно сильное возбуждение и обычно издаётся самцом в непосредственной близости от самки. Находясь перед самкой, самец начинает рыхлить землю клювом, делает клевки, подбирая какое-нибудь семечко и вновь бросая перед собой, как бы приглашая самку покормиться. После такого привлечения самки и её кормления нередко происходит копуляция. Ей предшествует резкое набухание и покраснение голых участков кожи на голове самца, а пучки перьев — «уши» расходятся и торчат в стороны. После копуляции самец взъерошивает оперение, слегка приподнимает одно крыло и опускает другое, так что оба крыла и спина образуют одну плоскость, наклонённую в сторону самки. Хвост раскрывается веером, приподнимается и тоже поворачивается в той же плоскости, что и крылья, шея сильно вздувается и изгибается дугой, а голова наклоняется так, что клюв почти касается земли. В такой позе самец медленными шагами делает вокруг самки полукруг, непрерывно издавая громкое шипение и производя особый шум быстрыми колебаниями рулевых перьев.

Гнездо располагается в глухих зарослях и обычно хорошо скрыто сверху густым переплетением трав, формирующим своеобразную крышу. Оно имеет обычно два входа, и самка при нападении хищника всегда может спастись, используя второй вход. Лоток бывает довольно глубоким и хорошо выстлан сухими травами. Нередки случаи, когда одна и та же гнездовая ямка используется несколько лет подряд, и такие гнезда насчитывают соответствующее число слоев с остатками скорлупы — каждый раз новая выстилка делается поверх старой. Количество яиц в кладке колеблется от 8 до 20. Окраска яиц бледно-палевая, почти полностью выцветающая к концу насиживания,с небольшим количеством бурых крапинок и маленьких пятен. Откладка яиц происходит в апреле. Поскольку гнезда разоряются довольно часто, то повторные свежие кладки можно находить до конца июня. Насиживание продолжается 21–23 дня. Насиживающая самка сильно худеет, теряя до 40 % своего зимнего веса к моменту вылупления птенцов. Она теряет очень много перьев, особенно на брюхе, груди, на внутренней поверхности бедра и голени. В процессе насиживания она отлучается на кормёжку дважды в сутки — по утренним и вечерним зорям, оставаясь в гнезде в самое жаркое время дня.

Вылупление птенцов происходит в гнезде в течение суток. Масса новорождённого птенца 21.5–23. Пеньки маховых перьев появляются у птенцов только на 3-й день. Выводок несколько дней держится в районе гнезда, а затем начинает перемещаться в места с наиболее благоприятными в данное время кормовыми условиями. На 13-й день птенцы могут взлетать на 30 см, в 20-дневном возрасте они способны пролетать 15–30 м над землёй, а в 30-дневном — уже осваивают технику вертикального «взрывного» взлёта. В возрасте 25 дней обозначается маленьким бугорком на плюсне шпора, а в 30-дневном возрасте оперяется голова: сначала кроющие перья уха, затем темя, затылок и лоб. В возрасте 40 дней начинается смена ювенальных маховых перьев, хотя сам ювенальный наряд полностью развивается только к 45-му дню жизни. В возрасте 50 дней появляются перья переходного наряда, а на 52-й день — и дефинитивные контурные перья, сначала только на груди. Линька в первый взрослый наряд заканчивается в возрасте 5 мес, в октябре.

В настоящее время почти повсеместно аборигенные формы фазана находятся на грани уничтожения и имеют очень низкую численность. Только искусственно разводимый охотничий фазан, успешно размножаясь в специальных угодьях, бывает довольно многочисленным. Основной причиной низкой численности фазана является непрекращающееся преследование со стороны человека и, в меньшей степени, уничтожение естественных мест его гнездования. В благоприятных же местах, при отсутствии названных причин, фазаны достигают очень высокой численности и способны существовать при высокой плотности населения.

Познавательный и активный туризм

Познавательный и активный туризм Отдых на природе

Отдых на природе Сбор грибов и ягод

Сбор грибов и ягод  Рыбалка и охота

Рыбалка и охота  Путеводители

Путеводители Городской туризм и отдых

Городской туризм и отдых Туристические карты

Туристические карты  Саратов и судьбы

Саратов и судьбы Новости туризма

Новости туризма Праздники и народные приметы

Праздники и народные приметы