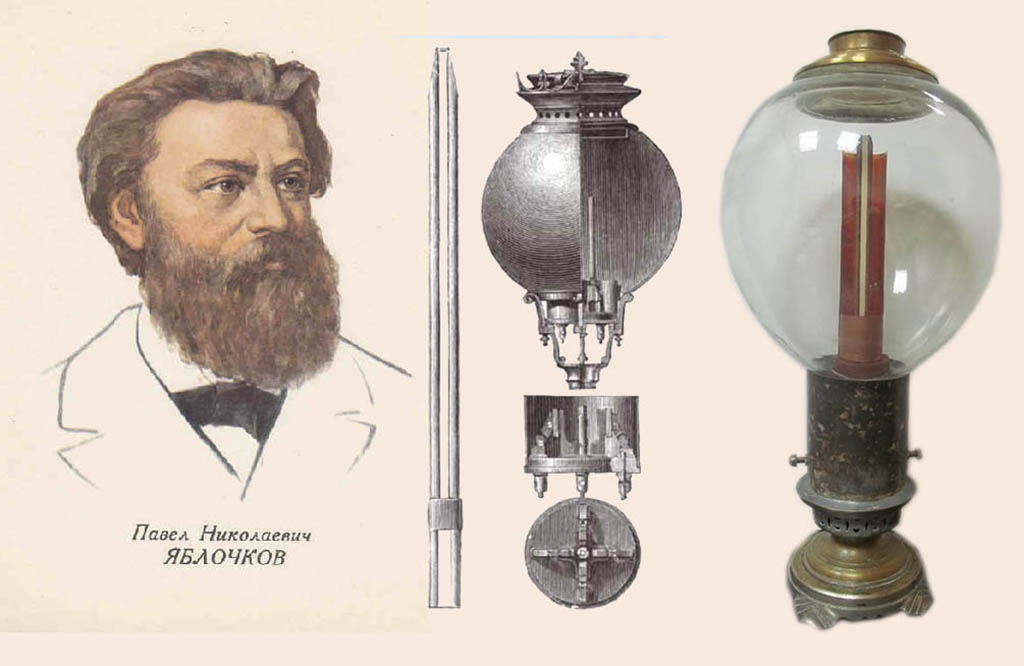

Памятник на могиле П. Н. Яблочкова был установлен в 1952 году на кладбище села Сапожок Ртищевского района. Автором проекта памятника стал саратовский архитектор Валентин Леонидович Фудельман. Павел Николаевич Яблочков (1847 - 1894) — русский электротехник, военный инженер, изобретатель и предприниматель, один из основателей электротехники, создатель дуговой лампы (вошедшей в историю под названием «свеча Яблочкова») и первого в мире электрического трансформатора переменного тока и другими изобретениями в области электротехники. Благодаря изобретениям ученого в XIX веке Россию называли родиной электричества.

Памятник представляет собой каменное изваяние, высотой от стилобата 0,45 м. На лицевой стороне обелиска — бронзовый барельеф с изображением изобретателя, ниже установлена мемориальная доска, на которой выбиты слова: «Павел Николаевич Яблочков. / Выдающийся русский электротехник / и изобретатель / 1847—1894 гг.». С другой стороны обелиска барельеф с изображением «свечи Яблочкова» и надпись: «В недалёком будущем электричество сделается дешёвым и удобным способом освещения. П. Яблочков. 1879 г.». На другой стороне обелиска бронзовые барельефы — электрическая машина Яблочкова — эклипс; гальванические элементы и высказывание Павла Николаевича: «Электрический ток будет подаваться в дома также, как газ или вода». С четырёх сторон к памятнику ведут ступени из гранита.

В конце 1930-х годов Михайло-Архангельскую церковь в селе Сапожок разрушили, при этом пострадал и фамильный склеп Яблочковых. Затерялась бы и сама могила изобретателя свечи, однако накануне 100-летия учёного президентом Академии наук СССР С. И. Вавиловым было принято решение уточнить место захоронения Павла Николаевича. По его инициативе создали комиссию, члены которой объехали более 20 сёл Ртищевского и Сердобского районов. Они опрашивали старожилов, работали с архивными документами. В Саратовском областном архиве ЗАГСа им удалось отыскать метрическую книгу приходской церкви села Сапожок. 17 сентября 1947 года вышло постановление Совета министров СССР «Об увековечивании памяти выдающегося русского электротехника Яблочкова П. Н.», которое, помимо прочего, обязывало Саратовский облсовет привести в порядок могилу П. Н. Яблочкова в селе Сапожок и установить на могиле надгробную плиту.

На могиле П. Н. Яблочкова было решено воздвигнуть памятник. Исполком Саратовского облсовета отпустил на его сооружение 50 тысяч рублей. В марте 1948 года, рассмотрев представленный архитектурно-планировочной мастерской города Саратова проект строительства надгробной плиты по увековечению памяти П. Н. Яблочкова, президиум Ртищевского райисполкома утвердил представленный проект в первом варианте. Автором проекта памятника стал саратовский архитектор Валентин Леонидович Фудельман. Строительство памятника началось в конце апреля 1948 года.

Открытие памятника состоялось 27 сентября 1952 года. На торжественное событие собралось около тысячи человек: колхозников, рабочих и служащих совхозов, железнодорожников, представителей партийных, комсомольских и общественных организаций города и района. Митинг открыл представитель Саратовского облисполкома Никитин. С речами выступили также председатель колхоза «12 лет Октября» Задков, преподаватель Саратовского электротехнического техникума имени Яблочкова Сарафонов, секретарь горкома ВКП(б) Куванов, секретарь райкома ВКП(б) Щербаков и другие. Право открыть памятник было предоставлено председателю комиссии по открытию памятника Никитину.

Постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 от 30 августа 1960 года «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» могила Павла Николаевича Яблочкова была внесена в список исторических памятников, подлежащих охране как памятники государственного значения.

В 1947 году — в связи со 100-летием со дня рождения П. Н. Яблочкова, его имя присвоено Саратовскому электромеханическому техникуму (ныне Колледж радиоэлектроники). При входе в колледж осенью 1969 года установлен бюст изобретателя, созданный скульптором К. С. Суминовым. Это был первый в стране памятник Павлу Николаевичу Яблочкову.

Познавательный и активный туризм

Познавательный и активный туризм Отдых на природе

Отдых на природе Сбор грибов и ягод

Сбор грибов и ягод  Рыбалка и охота

Рыбалка и охота  Путеводители

Путеводители Городской туризм и отдых

Городской туризм и отдых Туристические карты

Туристические карты  Саратов и судьбы

Саратов и судьбы Новости туризма

Новости туризма Праздники и народные приметы

Праздники и народные приметы

Саратовская область

Саратовская область