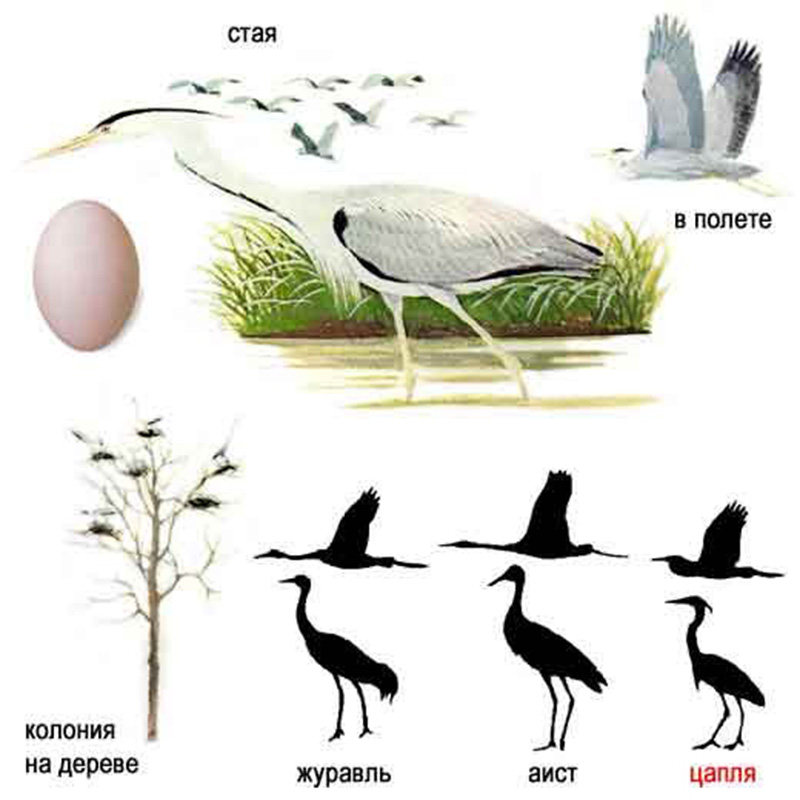

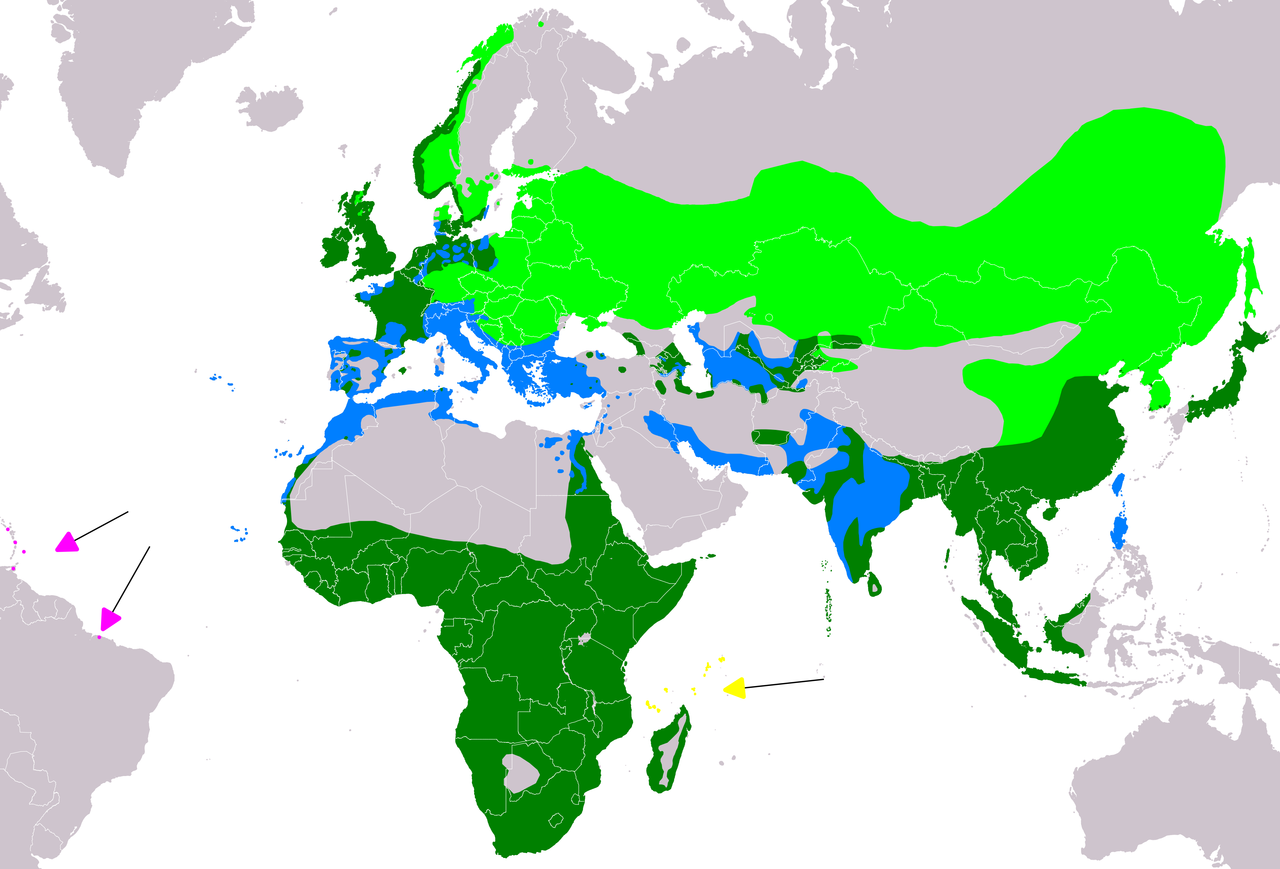

Серая цапля (лат. Ardea cinerea) — птица отряда аистообразных (голенастых), семейства цаплевых. Внешность весьма характерна. Это длинноногая, длинношеяя птица, серой окраски сверху и белой снизу, с включениями чёрного цвета, с довольно длинным острым клювом. Размеры достаточно большие, вес взрослого самца может достигать 2 кг. Самки несколько меньше самцов, однако в остальном от них почти не отличаются. Гнездящийся перелетный вид Саратовской области. По территории области серая цапля распространена повсеместно. Сообщается о размножении серых цапель в поймах рек Волги (у городов Саратов, Балаково и у пос. Духовницкое), Хопра (у г. Аркадак и сел Алмазово и Турки), Б. Иргиза (у г. Пугачев), а также Б. Узеня. Гнездовые поселения были известны из окрестностей с. Лопуховки Аткарского района, а также поймы р. Карамыш. К 1950-м гг. приурочено возникновение колоний цапель в пределах Дьяковского леса.

Во многих славянских языках название птицы созвучно: укр. чапля, болг. чапла, польск. czapla, словацк. caplja, макед. чапја. Все эти слова происходят от общеславянской основы «ча́пать» со значениями «хватать, идти, цепляя землю, семенить». Птица названа либо благодаря своей семенящей неуклюжей походке, либо по способу добычи пищи. Вероятно, форма с начальным ч является исходной, современное русское «цапля» объясняется влиянием северорусского цокания[8]. В прошлом в русском языке цаплю называли «ца́пля», «ча́пля» и «чепу́ра». Стройную и элегантную птицу можно наблюдать на болотах, мелких водоемах и влажных лугах. В застывшей позе она часами может стоять, высматривая добычу. Ее шея позволяет голове двигаться только вперед или назад, а боковые движения полностью отсутствуют. Подобное поведение сделало ее символом мудрости или, по крайней мере, хитрости практически у всех народов мира. Длинными черными перьями с головы серой цапли принято было украшать шляпы среди представителей средневековой элиты, чтобы подчеркнуть свои собственные интеллектуальные способности. Мясо серой цапли съедобно, но, согласно многим отзывам, невкусно, хотя эта птица иногда добывается охотниками.

Длина тела достигает 98 см, а размах крыльев 196 см. Вес колеблется от 1,5 до 2 кг. Длина острого конического клюва 10-13 см. Он окрашен в желтовато-бурый цвет, надклювье темное. Радужница глаз желтоватая с небольшим зеленым отливом. Неоперенное кольцо вокруг глаз зеленоватое. Клюв и ноги приобретают красно-оранжевый оттенок в сезон размножения. На ногах по 4 пальца, 3 из них обращены вперед и один назад. Коготь среднего пальца удлинен и имеет характерные зазубрины.

Окрас цапли также позволяет без труда выделить её среди птиц. В общих чертах, верхняя часть тела окрашена в сизовато-серый цвет различных оттенков, нижняя сторона — грудь, брюхо и подхвостье — серовато-белые. Голова белая, поверх глаз в направлении затылка идут серовато-чёрные полосы, которые сзади соединяются и переходят в чёрный хохол из нескольких удлинённых перьев. Шея серовато-белая с чёрными пятнами, образующими 2—3 продольные полосы. Первостепенные маховые перья крыльев также чёрные, но при этом в сравнении с перьями головы имеют более блеклый вид из-за покрывающего их порошка, которым птица натирает перья. Второстепенные маховые, как и спина, сизо-серые. Лопаточные перья удлинены в виде узких косиц, бахромой свисающих на крылья и спину. Окраска косиц обычно более светлая, чем спины: имеет оттенки от светло-серого до белёсого. Перья на горле и груди удлинены и становятся ещё более длинными в брачный период, образуя подвес, который особенно хорошо заметен у сидящей птицы.

Чтобы уберечь оперение от промокания, она постоянно втирает в перья жирный секрет копчиковой железы и припудривает пудрой, которую добывает из грудных и спинных перьев. В этом деле ей помогает напоминающий расческу коготь среднего пальца.

Поселяется на разнообразных водоёмах, гнездится обычно колониями — преимущественно на деревьях, а также в затопленном кустарнике или в зарослях тростника. Колонии могут располагаться в лесу на расстоянии до нескольких километров от водоёма. Размеры колоний разнообразны, на юге региона совместно могут гнездиться несколько сотен пар. Гнёзда, как и у прочих цапель, по форме напоминают перевёрнутый конус с просвечивающими стенками, через которые хорошо видны яйца. При гнездовании на деревьях и кустарниках основным строительным материалом служат тонкие сухие прутья и ветки. Гнёзда чрезвычайно лёгкие, поэтому их выдерживают тонкие ветви деревьев и стебли тростника.

Малоподвижная птица, способна часами стоять на мелководье или у кромки тростниковых зарослей, практически не меняя позы. Иногда встречается и на сухих местах, где ведёт себя точно так же. Часто садится на деревья, особенно любит отдельные выступающие сухие ветви. При опасности улетает, с земли поднимается легко, без разбега, — даже из густых зарослей. Полёт лёгкий и неторопливый, во время полёта группой серые цапли нередко выстраиваются линией или клином. Активны круглые сутки.

Кормятся обычно на водоёмах, но иногда могут подстерегать добычу и на полях — чаще всего такое случается ранней весной. Как и все цапли, поедают любых животных, с которыми способны справиться и проглотить. Серая цапля — исключительно животноядная птица. Это активный и очень прожорливый хищник, поедающий практически всех животных, с которыми в состоянии справиться. С учётом тяготения цапли к водоёмам основу её рациона повсеместно составляет рыба и различные водные позвоночные, насекомые, моллюски, ракообразные и др. Относительно легко проглатывают рыбу длиной до 30 см и грызунов величиной с крысу. Во время охоты подолгу стоят в мелкой воде, терпеливо выжидая, когда жертва приблизится на доступное расстояние. Подстерегают у нор сусликов и полёвок. Реже в поисках пищи расхаживают по отмелям и сухим участкам.

Пищевой спектр серых цапель, обитающих в пределах средней зоны Волгоградского водохранилища, не отличается особой специфичностью. Как и в других частях региона, его основу составляют рыбы, из которых изучаемые птицы наиболее часто добывают окуней, красноперок, уклеек, густерок и др. Несколько реже в пище этих птиц отмечаются амфибии (остромордая – Rana arvalis и озерная лягушки), насекомые (в основном прямокрылые), а также некоторые виды грызунов (рыжая – Clethrionomus glareolus и обыкновенная полевки, малая лесная мышь – Apodemus uralensis, мышь-малютка – Micromys minutus и др.) и насекомоядные (обыкновенная бурозубка – Sorex araneus), которых цапли добывают на сопредельных островах.

Охотящаяся цапля без движения стоит в воде или устраивается на нависшей над водной поверхностью ветке. В этот момент она затаивается, согнув шею. Лишь появится рыбка, шея тотчас распрямляется. Делая резкий выпад в ее сторону, цапля нанизывает ее на клюв и тут же проглатывает. Если рыба оказалась слишком крупной, охотница может ее выбросить.

Цапля может также затенять воду крыльями для того, чтобы лучше видеть то, что происходит под водой. Раскрытые крылья используются цаплей, чтобы выпугнуть добычу в нужное место. Птица может выпугивать рыбу и мелких животных ногами, взбалтывая ими воду и взмучивая донную грязь. Заметив жертву, цапля резким и очень быстрым броском выпрямляет шею и хватает добычу. Описано, что цапли нередко воруют добычу у других птиц, охотящихся поблизости — чаек, бакланов, выпей.

После того, как жертва схвачена, птица перебрасывает её в клюве так, чтобы расположить вдоль клюва и затем проглотить головой вперед. Добыча заглатывается, по одним данным, всегда целой, по другим данным, крупную добычу цапля может разорвать на несколько частей. Поймав крупную добычу, цапля часто треплет её, долбит и бьёт клювом, чтобы умертвить или разломать кости.

Весенний прилет приходится на последние числа марта – начало апреля, пернатые возвращаются к своим старым гнездовьям. Наиболее часто в качестве места гнездования используется тополь серебристый (Populus alba), тополь черный (P. nigra), реже осина, ива и береза. На одном дереве может размещаться от 1 до 9 гнезд, а общее их количество в колонии варьирует по годам и определяется главным образом кормностью местообитаний. Известны многочисленные случаи гнездования цапель и на меньшей высоте, когда гнезда устраиваются в усыхающих ивовых зарослях. Размеры гнезд из верхней зоны Волгоградского водохранилища (n = 23): D – 68.0–110, H – 5.0–15.0 см, в среднем 79.6±3.65 и 11.7±0.89 соответственно. Из пределов Дьяковского леса приводят сопоставимые размеры гнезд: наружный диаметр – 97 см, внутренний – 39, высота гнезда – 35, а глубина лотка – 9 см. В условиях дефицита древесной растительности и высокой кормности угодий возможно размножение на крупных сплавинах среди обширных тростниковых зарослей.

Расположившись в гнезде, самец вытягивается в струнку и громко кричит, призывая свою будущую половинку. Если крикун заметит, что какая-либо самка заинтересовалась его вокальными данными, он начинает еще больше кричать и показывать, будто проглатывает рыбу. После этого он неторопливо берет клювом веточку и кладет рядом с собой.

Если самка проявит интерес, то она подлетает к гнезду и тоже кладет свою веточку. Эта церемония означает заключение брака. Откладка яиц в большинстве поселений приурочена к первой декаде апреля. Между тем начало размножения цапель на литоралях средней зоны водохранилища заметно (на 2–3 недели) запаздывает. Количество яиц в кладке в различных колониях несколько варьирует. В середнем самка откладывает 3-5 зеленоватых с легкой голубизной яиц. Супруги поочередно на протяжении 25-27 дней высиживают кладку и вместе выкармливают потомство. Вылупление птенцов в Заволжье приходится на первую декаду мая. Между тем из западного Правобережья известны и более ранние сроки размножения цапель.

В месячном возрасте окрепшие птенцы оставляют гнездо и переходят на другие ветки, а на 50 день уже умеют летать. Первые дни молодняк возвращается на ночевку в свою родную колонию. Почувствовав себя самостоятельными, молодые цапли покидает ее и до осени кочуют по близлежащим болотам, добывая себе пропитание и готовясь к перелету на зимовку. Способность к продолжению рода появляется в возрасте 2 лет. Отлет и пролет большей части цапель в пределах Саратовской области происходит с последней декады сентября до 20-х чисел октября с пиком максимальной активности, приходящимся на вторую пентаду этого месяца. До этого периода возможны встречи значительных по численности предотлетных скоплений, приуроченных к наиболее благоприятным в трофическом отношении районам.

Предположительные места зимовки этих птиц весьма широки по своей географии. Разлетаясь веерообразно из районов гнездования всего Поволжья, цапли встречаются в зимний период в восточном Средиземноморье, включая бассейн р. Дуная, на западном побережье Каспия и вершине Персидского залива. Часть волжских птиц, зимует в Дагестане и Колхиде или по долине Нила достигает даже Экваториальной Африки.

Суммарная численность вида в области в конце прошлого столетия была относительно высока. Например, в пойме р. Б. Иргиз у с. Сулак в 1987 г. зарегистрирована колония цапель, состоящая из 370 гнезд, из которых на долю жилых приходилось 65–75%. Здесь же с относительно высокой плотностью населения (36.8 особи/км2) заселяет отдельные специфические в экологическом отношении участки вязово-осокоревых дубрав среднего течения р. Б. Иргиз в пределах первой надпойменной террасы. В окрестностях с. Усовки (около 40 км выше г. Саратова) большая колония цапель (более 300 гнезд) существует свыше 15 лет. Таким образом, серая цапля более многочисленна на гнездовании в верхней зоне Волгоградского водохранилища, нежели в средней зоне. Высокая численность цапель в одной из колоний сохранялась в Дьяковском лесу на протяжении нескольких последних лет. В последующий период по-прежнему регулярно размножается в осоковых ивняках нижнего течения р. Еруслана в пределах первой надпойменной террасы. Например, в данном биотопе в 1998–2002 гг. средний показатель обилия серой цапли составил 25.2 особи/км2. Отдельные гнездовые поселения известны со всей долины р. Еруслана. Например, в пределах первой надпойменной террасы реки поселяется на участках осиновых дубрав в среднем ее течении, где в репродуктивный период 1998–2002 гг. было учтено в среднем 29.6 особи/км2.

В природных условиях серые цапли живут 12-14 лет. В зоопарках при хорошем уходе они доживут до 20-22 лет.

Познавательный и активный туризм

Познавательный и активный туризм Отдых на природе

Отдых на природе Сбор грибов и ягод

Сбор грибов и ягод  Рыбалка и охота

Рыбалка и охота  Путеводители

Путеводители Городской туризм и отдых

Городской туризм и отдых Туристические карты

Туристические карты  Саратов и судьбы

Саратов и судьбы Новости туризма

Новости туризма Праздники и народные приметы

Праздники и народные приметы