Степной орёл (лат. Aquila nipalensis) — хищная птица семейства ястребиных. В Саратовской области редкая гнездящаяся птица. Один из самых крупных пернатых хищников нашей фауны с размахом крыльев до 3 метров. Длина тела до 85 см, вес 2,7–4,8 кг. Окраска взрослых особей темно-бурая, часто с рыжеватым пятном на затылке, с черно-бурыми первостепенными маховыми, где на основании внутренних опахал имеются серо-бурые пестрины. Рулевые перья темно-бурые с серыми поперечными полосами. Загнутый вниз клюв темно-серый, у основания желтый. Когти черные, восковица и ноги желтые.

Парящая птица держит крылья горизонтально и даже немного опускает их концы, как и подорлики. От могильника и беркута взрослый степной орёл отличается также более монотонной окраской. Основной контраст составляют тёмные маховые и более светлые, буроватые кроющие перья крыла. Иногда встречаются птицы с потемнением на сгибе крыла, но не таким заметным, как у канюков или осоедов. По типу окраски летящая взрослая птица сходна с подорликами, особенно с малым, но от него степной орёл хорошо отличается крупными размерами, а от большого подорлика — относительно более узкими крыльями и длинным хвостом.

Летящий молодой степной орёл отличается от молодого могильника однотонной окраской корпуса (за исключением белого пятна в центре спины), небольшой площадью белого пятна-скобки на надхвостье, широкой светлой полосой снизу на крыле, отделяющей тёмные маховые перья от буро-охристых средних и малых кроющих перьев крыла. В отличие от молодых могильников и подорликов, белые каймы по заднему краю крыльев и хвосту у молодых степных орлов обычно широкие. Светлые основания первостепенных рулевых перьев могут образовывать сверху небольшие беловатые пятна в центре крыла, как у молодого малого подорлика и гораздо меньшей площади, чем у молодого беркута. Голос степного орла – типичный для орлов звонкий клекот высоких тонов. Наиболее часто его можно услышать во время брачных игр, при смене птиц на гнезде и при приносе самцом пищи на гнездо.

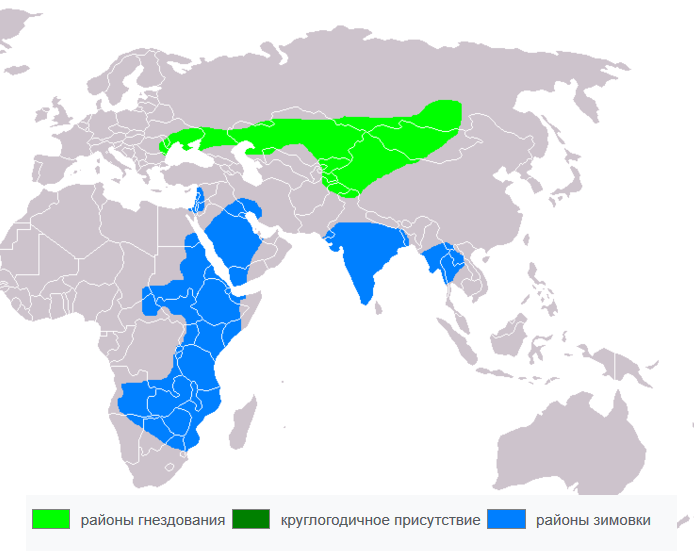

Ареал вида охватывает юго-восточные и центральные участки Левобережья: от Краснокутского района граница его распространения проходит через Федоровский, Ершовский, Краснопартизанский, Пугачевский и Перелюбский районы до восточных границ области. На Правобережье в настоящее время гнездование степного орла не отмечено, однако известны случаи его размножения на данной территории в начале нашего столетия.

Населяет целинные степи и полупустыни. Основные требования степного орла к условиям существования – наличие нераспаханных территорий и обилие малых сусликов. Наиболее характерными биотопами его являются ковыльные, полынно-злаковые степи и агроценозы. Между тем при обилии корма может поселяться и в пределах обширных песчаных массивов, например в Приерусланских песках (Орлов, Кайзер, 1933). Степной орел очень пластичен в выборе мест гнездования. Гнездится на земле, скирдах соломы, опорах высоковольтных ЛЭП, деревьях. Например, зарегистрированное в июле 1961 г. гнездо орла располагалось в небольшом углублении на южном склоне возвышения. Лоток был выстлан сухими ветками, шерстью, ветошью и сухой травой. В Федоровском районе известны случаи гнездования данного вида на лохе, на высоте 2 м. Если гнездо построено на дереве, птицы выбирают такую часть кроны, где есть свободный подлет сверху. В гнезде степного орла почти всегда есть обильная подстилка, в состав которой, кроме природных компонентов, часто входят тряпки, бумага, веревки и тому подобные весьма неожиданные предметы. Нередко в подстилке используется сухой навоз.

Основу пищи составляют малые суслики, однако известны редкие случаи добычи орлом чибисов (Vanellus vanellus), стрепетов (Tetrax tetrax) и серых куропаток (Perdix perdix) (Волчанецкий, Яльцев, 1934). В гнездах этих птиц в Александрово-Гайском районе неоднократно обнаруживали остатки грачей. Высматривает добычу в парящем полёте, с присад или ходит по земле, в отличие от большинства орлов, хорошо ходит и бегает. Помимо грызунов, добывает птиц, рептилий, большую роль в рационе играет падаль, особенно в зимний период.

Прилетает с зимовок на места гнездования прилетает в конце марта – начале апреля. Пары у степных орлов образуются на всю жизнь, и функции в паре разграничены также, как у других хищных птиц. Более легкий и подвижный самец добывает корм, а более массивная самка насиживает кладку, обогревает и кормит птенцов. Пары занимают территории гнездовий в течение многих лет, подновляя гнезда из года в год. С соседними парами своего же вида степные орлы живут мирно, особенно в годы пика численности сусликов, когда птицы могут селиться на расстоянии 1,2 км друг от друга.

Во второй половине апреля самка откладывает в гнездо яйца. В кладке может быть от 1 до 4 яиц, чаще всего 2-3 Яйца покрыты толстой светлой скорлупой с охристыми или светло бурыми пятнами. Интервал между откладкой каждого яйца – 3-4 дня, насиживание начинается с первого яйца и длится от 39 до 45 дней. Первый пуховой наряд птенцов белый, второй — с сероватым оттенком. Молодые летные птицы отмечаются с середины июля. Птенцы в выводке разновозрастные, что нередко приводит к гибели (от голода) последнего, самого младшего птенца. В гнезде птенцы находятся 58-65 дней, а полностью становятся самостоятельными в возрасте 75-80 дней.

После вылета птенцов возможны кормовые кочёвки выводков к северу, вплоть до лесостепей и границы лесной зоны. Осенний отлёт начинается в августе или сентябре. Зимует в тропиках и субтропиках Азии и Африки, часть птиц зимует и в умеренной зоне.

Численность степных орлов достоверно коррелирует с площадью сохранившихся целинных земель, сокращаясь по мере их распашки. Внутриареальное размещение, характер границ современной области распространения степного орла отражают мозаику распределения малых сусликов: с изменениями обилия последних связаны многократные колебания численности орлов даже в рядом стоящие годы (Семенов и др., 1962). Известны временные концентрации птиц при наличии благоприятных кормовых условий. В 1960-1970-е гг. отмечался, как правило, в степной части Заволжья, его встречи здесь носили обычный характер. Так, например, в чернополынно-ромашниковой степи в Новоузенском районе 30.05.1962 г. число встреч вида составило 0,13 ос./км маршрута. Максимальное число встреч в этот период было характерно для территории Новоузенского и Александрово-Гайского районов и составляло в среднем 0,82 ос./км маршрута. На севере гнездового ареала (в Перелюбском районе) эти показатели в июле 1961 г. составляли 0,23 ос./км2 (Лебедева, 1968).

В последующий период численность степного орла резко сократилась. Это обусловлено, очевидно, интенсивным освоением целинных степей. Кроме того, снижение ее происходит в результате гибели кладок. Так, из 6 зарегистрированных в 1992 г. гнезд данного вида на территории Федоровского района 3 кладки погибли в результате поджога ометов, на которых они располагались. В целом в 1980-х гг. численность степного орла в Заволжье сократилась в 1,7 раза и составляла на начало нынешнего десятилетия около 250 гнездящихся пар (Мосейкин, 1991). В настоящее время численность орла остается низкой, но стабильной. Максимальная плотность гнездования характерна для территории Александрово-Гайского района, где она составляет около 3 пар/100 км2 (Красная книга…, 1996).

На резкое уменьшение численности влияют интенсивное освоение степной зоны, оскудение кормовой базы из-за широкого применения химических средств борьбы с грызунами, участившиеся случаи браконьерства и разорения гнезд, особенно во время распашки земли и выпаса скота. Ежегодно до 10% всей популяции гибнет во время сезонной миграции на линиях электропередачи.

Относительно велика средняя продолжительность их жизни. В неволе они нередко доживают почти до 50 лет, а в природе – меньше, хотя, точные данные об этом отсутствуют.

Познавательный и активный туризм

Познавательный и активный туризм Отдых на природе

Отдых на природе Сбор грибов и ягод

Сбор грибов и ягод  Рыбалка и охота

Рыбалка и охота  Путеводители

Путеводители Городской туризм и отдых

Городской туризм и отдых Туристические карты

Туристические карты  Саратов и судьбы

Саратов и судьбы Новости туризма

Новости туризма Праздники и народные приметы

Праздники и народные приметы